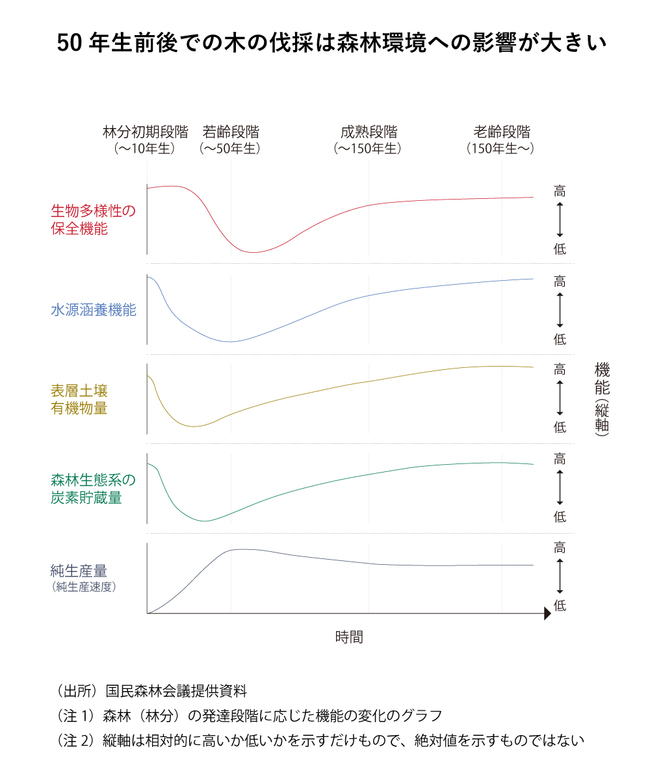

そもそも、森林の管理は、森林生態系に基づく科学的理論が根底になければならない。森林生態学における「森林(林分)の発展段階」によれば、発達段階は、概ね10年生までの「林分初期段階」、50年生までの「若齢段階」、150年生までの「成熟段階」、150年生以上の「老齢段階」と区分されている。この見方では、若齢段階の主伐は「短伐期」と規定される。

では、短伐期皆伐の何が問題なのか。右図を参照してほしい。若齢段階で主伐する短伐期は、木材としての生産機能(純生産量)はある程度満たすものの、そのほかの機能は低い水準にとどまり、総じて森林管理という点では問題が多い。一度皆伐してしまうと、あらゆる機能が低下し、回復するまでに相当の時間がかかってしまう。

本来は、地域ごとに経済的機能を持つ生産林と環境機能を重視する環境林を明確に分け、それぞれの目標林型に応じて施業をする過程で、短伐期皆伐を選択するのであれば理解ができる。しかし、全国一律に短伐期皆伐路線を推進していては、日本の森林はやがて荒れ果ててしまうだろう。

森林法制を早急に転換し

持続可能な森づくりを

先述の通り、21年計画では「グリーン成長」へと転換し、それを「新しい林業」で実現させると打ち出した。そこには、「エリートツリーや自動操作機械などの新技術を森林施業に取り入れ、伐採から再造林、保育に至る収支のプラス転換を目指す」ともある。エリートツリーとは、成長速度に重点を置いて選抜された優良個体であり、30年の伐期が想定されている。これは実質的に、自動化機械で省人化しながらエリートツリーを超短伐期で収穫するという強力な産業政策である。

結局、21年の計画もグリーン成長路線への転換と見せかけた「林業の成長産業化」路線の継承・強化であり、「持続可能な森林管理」とは相反するものと言わざるを得ない。

「林業の成長産業化」政策の根拠となっているのは、「森林・林業基本法」とそれを支える「森林法」である。これらの根拠法を変えなければ、林野庁の政策を変えることは困難であろう。そのためにも、「持続可能な森林管理」の考え方を基本とした森林法制への転換が不可欠だ。

産業的にみると林業は、特殊な条件下でなければ成り立たないことを前提としなければならない。地域政策(山村政策)・環境政策として、欧州連合(EU)の農業政策で所得補償などを実施している「条件不利地域論」や前出の「デカップリング論」を取り込み、国民の森林への関心を高めるために「入林権」(一般市民がレクリエーションなどで森林に入ることを認める権利)も保証することが必要だ。法律の根源的な見直しには数年単位の時間は必要だろうが、政治の決断次第でそれは可能である。

森林を巡る諸問題の解決は林野庁や林業関係者だけに委ねるべきものでない。多くの国民が関心を持ち、国民的な議論が巻き起こることを期待したい。(聞き手/構成・編集部 大城慶吾、鈴木賢太郎)