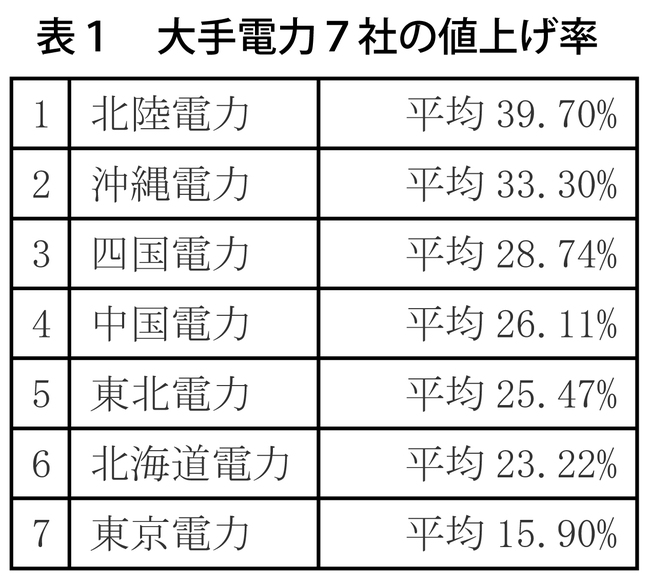

経済産業省は、5月19日に電力大手7社の家庭向け電気の規制料金の値上げを認可し、この6月から料金値上げが実施された。認可の内訳は表1のとおりで、値上げ率が平均で約15%から約40%と電力会社によって幅があることがわかる。

北陸電力、沖縄電力で値上げ率が30%を超え、東京電力の15%台の倍のレベルで値上げが計画されている。

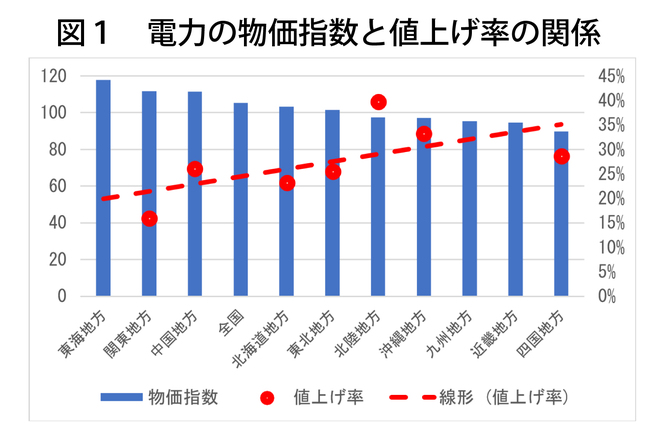

表1は、現在の料金水準に比しての値上げ「率」であるから、現在の価格が低い場合は同じ100円の金額の上げでも値上げ率は異なることになる。そこで、23年3月時点での各地方での電力料金の物価指数(2020年=100とする)と値上げ申請率の関係を確認しておこう。

図1には、左から右にと電気代の物価指数(左軸)の高い順に棒グラフが並べられている。赤い点は今回の値上げ申請率(右軸)が示されている。

これを一見すると両者に負の相関がみられる。すなわち、現在電気代の物価水準が高い地域の電力会社がより高くなるように値上げの申請をしているというわけではなく、比較的電気代の物価水準が低い地域の電力会社が他よりも高めの値上げ率を申請している傾向がみられる。

各地方とそこを管内とする電力会社のエリアは100%完全には一致しない場合(例:新潟県における東北電力など)もあるが、以下では各地方とそこを主な管内とする電力会社を結び付けて議論をすることとする。