新型コロナウイルス感染症が5類に分類されて、本当に人出が増えたことを感じるこのごろ。夏から秋にかけてはハイキングや登山に出掛ける人も増える。そこで気になるのは、遭難者が増えていることだ。

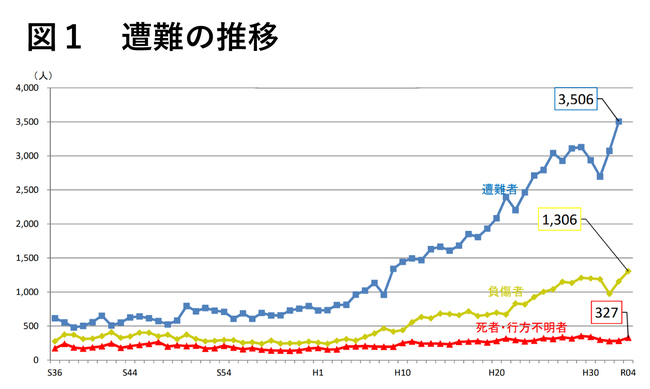

2022年の「山岳遭難の概況(警察庁生活安全局生活安全企画課)」によると発生件数は3015件(前年対比+380件)、遭難者数3506人(+431人)と、統計が残る1961年以降で最多となっている(うち、死者・行方不明者数は327人で+44人)。遭難理由は道迷いや滑落、転倒が多いが、「疲労」が1割ほどあることは軽視してはいけない。

疲労の原因として、登山中の栄養不足が指摘されており、そうしたエネルギー不足が道迷いや転倒を引き起こしている可能性もある。飲食物の工夫で遭難が減らせそうだ。シニアから若者まで登山で気を付けるべきことを栄養を中心に考えてみたい。

シニアから若者まで各年代で増加

若いころからの訓練や、高価な道具がなくても山を選べば誰もが出かけられる登山・ハイキングへの人気は高い。シニア世代の登山者が増えたことにより、遭難が増えたのではないかという見方もある。

遭難者の年代ごとの数字で見ていくと、70代が823人、60代が708人と、最も多い。前年比でも、70代が121人、60代が136人増えている。

ただ、20代が296人と49人、30代が258人と29人、それぞれ増加している。若い世代の登山者の増加は、登山地図アプリの利用者が増えていることや、ソロキャンプの流行からも推測できる。こうしてみてくると、シニア登山者の増加だけが要因ではないようだ。