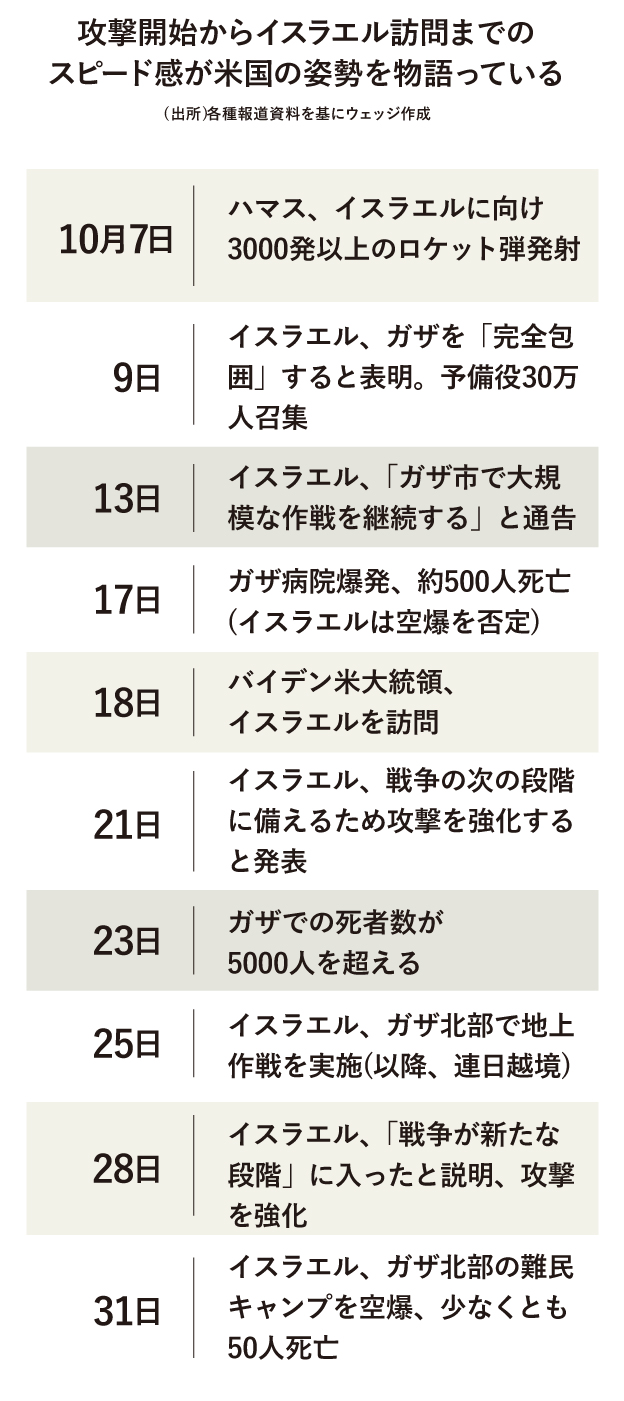

10月7日、パレスチナ自治区ガザ地区を実効支配するイスラム組織ハマスがイスラエルを攻撃すると、その11日後にジョー・バイデン米大統領はイスラエルを訪問した。一方、バイデン大統領がウクライナの首都キーウを訪問したのは、ロシアのウクライナ侵攻開始から約1年後であった。双方とも戦時中の国への訪問という点で、異例中の異例であったが、その対応の素早さは、米国と同大統領にとってイスラエルがウクライナよりも緊急性と重要性において高いことを世界に明確に示した。米議会も同様、イスラエルを支持した。

そういった米国の動きを見て、違和感を覚えた日本人は少なくないだろう。ただし、そうした違和感だけで、これまで構築してきた日米関係を見直そうとするのはナンセンスである。むしろ、私たちが理解しなければならないのは、米国がイスラエルに〝前のめり〟になる背景である。それは、主として三つの理由が考えられる。

第一に、建国75周年を迎えたイスラエルは、1989年来、米国にとって格上げされた「主要な非NATO(北大西洋条約機構)同盟国」であるからだ。ちなみに、米国は48年5月14日、イスラエルを国家として最初に承認した国である。

第二に、米国におけるイスラエルの存在感は、政治・経済・社会においてもウクライナのそれとは比較にならないほど大きい。それを如実に示す一つの指標は、政治と直結するロビイング力だ。63年創立のユダヤ系ロビー団体「米国・イスラエル公共問題委員会(AIPAC)」は、300万人の草の根運動員を抱え、全米に17の事務所を構える。周知のように、米国ではロビイングは合法的な政治的活動である。

2018年、筆者は研究の一環として、首都ワシントンで開催されたAIPACの年次総会に出席した。総会では、現在共和党大統領候補の指名を争っているニッキー・ヘイリー国連大使(役職は当時)や民主党の大物議員ロバート・メネンデス上院外交委員会委員長(同前)などが演説を行い、イスラエル支援を表明した。この総会にはベンヤミン・ネタニヤフ首相も出席している。筆者が参加した分科会では、民主・共和両党の数人の下院議員がパネリストになり、イスラエルの安全保障問題に関して議論をしたが、質疑応答の際、AIPACのメンバーがパネリストの一人ひとりの議員に対して、イスラエルへの軍事支援の意思を確認し、「踏み絵」を迫るように圧力をかけていた。会場にはイスラエルの防空システム「アイアンドーム」が展示されており、同国の軍事力を誇示する一方で、米国からの軍事支援の必要性も訴えかけていた。分科会にはロビイングのトレーニングのセッションも設けられており、総会終了後、AIPACのメンバーはバスを連ねて連邦議会へ向かった。ユダヤ的な緻密さと民族的なエネルギーを感じさせるプログラムの展開であった。