今年1月1日に発生した能登半島地震は、マグニチュード7.6、最大震度7に至った。地震による被害に加え、津波や土砂災害、火災が発生し、交通網の寸断なども含めさまざまな被害が複雑に折り重なった。そしていまもなお、復旧・復興の動きに取り残された地域が残っている。

さらに翌2日には、被災地支援に向かう海上保安庁の航空機と日本航空機の衝突事故が発生し、海上保安庁の職員5人が命を落とした。いくら社会が持つ災害対応能力やそれに関する科学技術、人々の意識を高めても、結局その隙間を自然はすり抜け、天災と人災が組み合わさった大規模複合災害を引き起こす。私たちはこれからも断続的にそのリスクに向き合い続けていかなければならない。

今、なぜ、平成という時代を振り返る必要があるのか?(前編)

今、なぜ、平成という時代を振り返る必要があるのか?(後編)

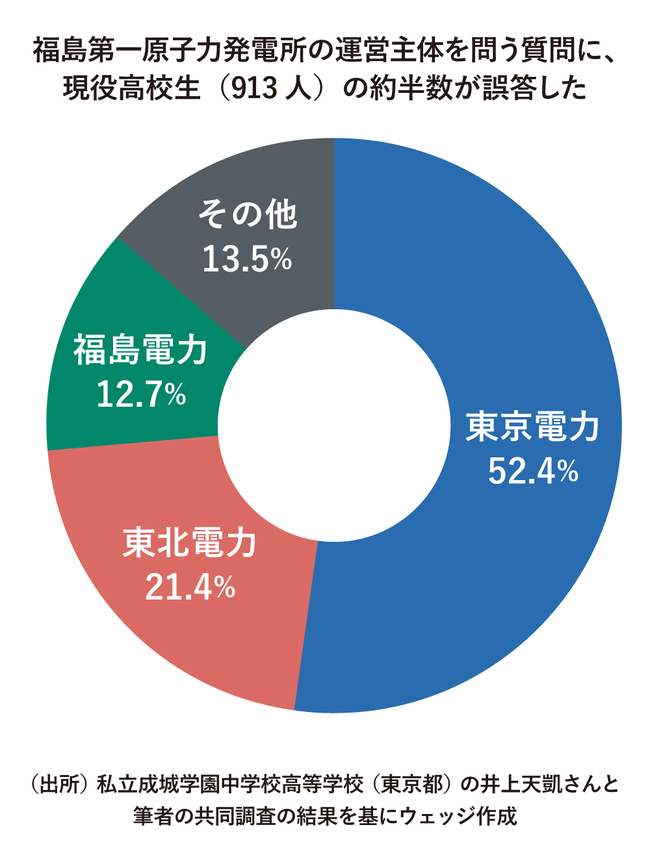

東日本大震災、東京電力福島第一原子力発電所事故から、すでに13年が経過した。毎年3月には関連報道が増えるが、「儀礼」として受けとめている人も少なくないのではないか。例えば、今年に入って筆者らが実施した、首都圏と福島県の高校生を対象にした調査では、「福島第一原発の運営主体は?」との質問に5割が誤答した。「東北電力」や「福島電力」といったダミー回答を選択したのである。

「東京電力福島第一原発」という言葉自体は、昨年の処理水の海洋放出に関する報道などで定期的に見聞きしてきた。ただ、現在18歳の高校生でも、13年前といえば小学校入学前。まだ十分に物心がついていなかった彼らからすれば、意識して「歴史の勉強」をしなければ「東京電力」と「福島第一原発」はつながらないのだろう。

私たちが持つ認識と現場のズレは他にもある。いまも原発事故後の廃炉や賠償の問題は残り、その都度メディアは「東電VS住民」という図式で物事を単純化させようとする。だが、もう間もなく社会人になろうという世代が「東北電力福島第一原発」と思っているような現実を前にすれば、そのようなアジェンダセッティング(議題設定)自体が時代にマッチしていないと言わざるを得ない。