メディアが伝えぬ

福島の「いま」の姿

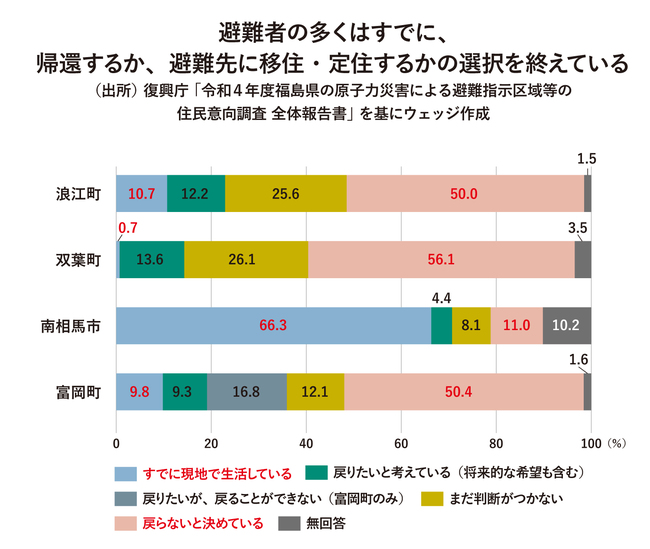

13年たった福島の最大の問題は、アジェンダセッティングの陳腐化だ。メディアは「福島ではまだ避難した住民は戻っていない」「◯◯町の帰還率はわずか◯◯%しかいない」といった報道を繰り返す。この「避難した住民が全員帰還することこそが正解」という前提は、震災直後から続いてきた枠組みだ。

しかし、これ自体が現状を適切にとらえておらず、「地域に残る課題」と「いま萌芽し始めた可能性」を隠蔽する効果すら持っていると言っても過言ではない。例えば、福島の被災自治体には、避難から戻った住民以外にも多くの人が暮らしている。この事実をどれだけの人が認識しているだろうか。

筆者が2022年に実施した調査によれば、「帰還者=11年3月時点にそこに住んでいた人」の割合は全体の3分の2で、残りの3分の1は避難指示の解除後にやってきた移住者や、仕事などで数カ月から数年間そこに暮らす長期滞在者だ。もとより、被災地としての福島に仕事やボランティアなどで接点を持つ人は膨大な数に上り、その中から移住者や長期滞在者が生まれてきた。

行政も、避難指示解除と帰還の流れに一定の落ち着きが見えた20年以降、移住支援策を強化し、それが実を結んできた側面もある。日本全国で過疎化が進み、多くの自治体が移住者集めにも苦労する中、居住者の相当割合が移住者である地域となった福島にはさまざまな可能性がある。

被災地ゆえに新たな施設ができ、NPOなどの活動を活性化する助成金が充実する一方、担い手不足が著しいことは確かだ。だが、その土地だからこそ自分の役割があると奮闘する若者たちもいる。例えば、震災直後から活動していた立命館大学の福島復興支援ボランティアサークルからは、楢葉町に複数の移住者が誕生し、まちづくり会社スタッフ、飲食店の開業、また地元の人と結婚した事例などもある。

これは若者だけに限らない。50~70代の人々の中には「セカンドライフ」移住のケースもみられる。「仕事や子育て、介護に一定の区切りがついた」「これまでの経験が活かせるかもしれない」「自分たちの手で福島を変えていこう」という前向きな空気もある。前述の調査では、現居住者の7割が「今後もずっと『現在の居住地』で暮らしたい」と回答した。帰還者も、そうではない人も、地域への参画意識は高い。

一方で、課題もある。復興庁は30年度末に閉鎖予定で、予算も大幅に削られる。その時、復興関係の仕事は減り、いよいよ地域と個人の「自立」が求められることになる。

例えば今から10年後、それまであった復興事業とその波及効果による雇用が不安定化したり、帰還者・移住者問わず、若い世代は子育てや遠方に住む家族の介護が始まるかもしれない。今は元気な50~70代の住民も病院や福祉施設が充実した交通の便がよい街を望むこともあるだろう。その時に、そこでの生活の持続可能性は危うくなる。いま向き合うべきは、そのような明確に想定される「近未来」の問題だ。

つまり、避難者はすでに帰還するか避難先に移住・定住するかの選択を終え、被災地では帰還者と移住者、長期滞在者が新たなまちの担い手となっており、そこには老若男女が集まっているのである。

しかし、現状の体制はさまざまな形で「被災地扱い」された上で成り立っているのである。この事実を踏まえれば、予見される中長期的な課題にいまから対応することが、あるべきアジェンダセッティングなのである。