不登校やいじめなど、子どもたちを取り巻く諸問題は令和になっても依然、深刻なままだ。さまざまな事例を見ていくと、平成で行われた対応策のズレが際立っている。「Wedge」2024年6月号に掲載されている「平成全史 令和の日本再生へ 今こそ知りたい平成全史」記事の内容を一部、限定公開いたします。

(HAKASE_/GETTYIMAGES)

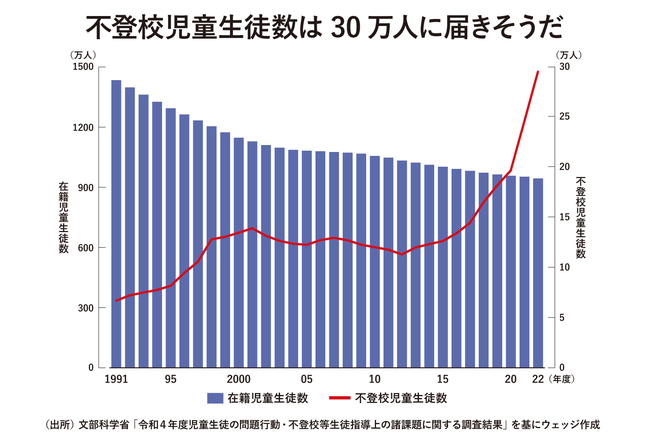

現在、子どもたちを取り巻く諸問題は年々深刻になりつつある。一つの象徴が不登校の増加だろう。2022年度の文部科学省の調査では、小中校生の不登校は約30万人に近づく。

不登校の定義は「年間30日以上の欠席」であり、病欠、保健室などの別室登校、フリースクールへの出席は数に入らないため、実質的な不登校、あるいはその予備軍を含めればクラスの1~2割に及ぶとされている。

平成の初期と比べれば、学校の子どもたちを取り巻く環境はかなり整備されているといえる。教員のパワハラは禁じられ、スクールカウンセラーやソーシャルワーカーが熱心に向き合っている。学外には子ども食堂などの民間支援施設も増えている。

にもかかわらず、子どもたちの問題はどうしてここまで悪化しているのか。それは平成の30年間に起きた劇的な変化と無縁ではない。

今、なぜ、平成という時代を振り返る必要があるのか?(前編)

今、なぜ、平成という時代を振り返る必要があるのか?(後編)

平成の初期と後期では、不登校の子どもの割合は小中校生で3倍以上になっている。ただ、前者と後者では、不登校の「傾向」が異なっていることに注目しなければならない。

初期の頃は、不登校になった子どもたちの大半は、学校へ行けなくなった理由を認識していた。いじめ、体罰、学業不振、家庭問題などだ。学校で行われていた不登校対策は、子どもからそうした理由を聞き出し、解決することだった。

だが、平成の半ばくらいから、今までとは異なるタイプの不登校の子どもたちが増加する。不登校の理由を「わからない」と言うようになったのだ。