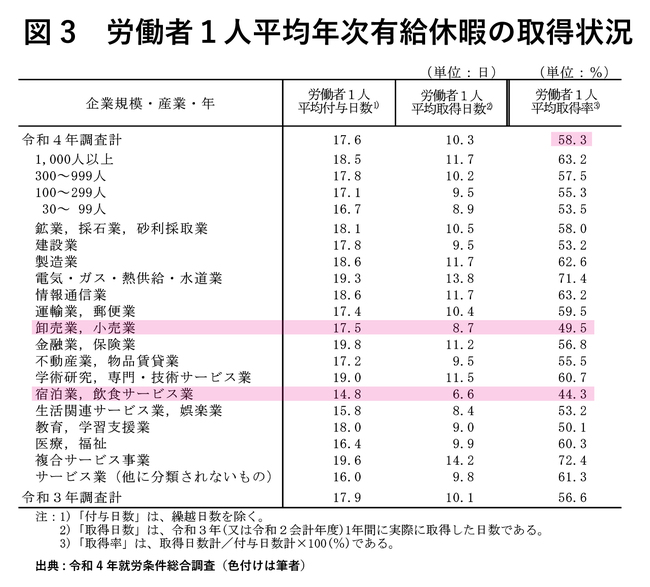

それが安易な論理の飛躍であると警戒するのに、参考になるデータがもう一つある。同じく厚労省が発表した「令和4年就労条件総合調査」の、年次有給休暇の取得状況だ。

ここで「卸売業、小売業」(49.5%)と「宿泊業、飲食サービス業」(44.3%)の数値を見ると、一つの共通点に気づく。同年の全産業平均の年次休暇取得率は58.3%だが、取得率が50%に届かないのは、この二つの産業分野だけなのだ。

父親が休めないのは「働き方」の問題ではないのか

育休取得率が低い産業分野では、年次休暇の取得率も他より低い――。この二つの調査結果の比較から、一つの仮説が考えられる。父親の育休取得は、個人の意識の違いよりも、産業ごとに異なる「休めなさ」の影響が大きいのではないか?

筆者がそう考えるにはもう一つ、理由がある。それは日本の「出生児育児休業(産後パパ育休)」のヒントになったと言われている、フランスの「父親休業 Congé de paternité」制度だ。

フランスでは日本より20年早く、子の誕生直後の父親に与える14日間の「父親休業」が2002年から始まった。当時フランスでは父親の育児分担が母親より少なく、その偏りを改善するための試みだった。

施行15年後に政策の効果検証が行われ、父親が育休を取得した世帯での親子関係や家事育児の分担にポジティブな結果が見出せたことから、21年には取得期間が28日間に延長されている。

この父親休業制度の立ち上げの際、期間を「14日間」とする根拠になったのが、フランスの年次休暇制度だった。フランスでは年間30日の年次有給休暇が「雇用主の取らせる義務」として法律で定められ、そのうち2週間は、年に1回連続で取得させなくてはならない(「フランス在住筆者が日本に伝える「バカンス」の効能」)。社会全体に「年に1回・2週間連続の休暇」を取得する習慣が定着していたので、新設の休業制度でも「2週間なら問題なく実践されるだろう」と予想されたのだ。

その見通しは当たり、施行の翌年には、25歳〜34歳の父親の7割が父親休業を取得。10年後には、全年齢の父親の取得率が約7割に達した。取得しなかった3割は、父親休業よりも休業手当の良い年次休暇を選んだ人か、時間の融通が効く自営業者、取得権があることを知らなかった失業者などだった。

「年に一度・2週間連続の休暇」を可能にする働き方が先にあったフランスでは、新たに父親向けの休業制度を設けても、「制度があっても使えない」との事態が起こらなかったのだ。