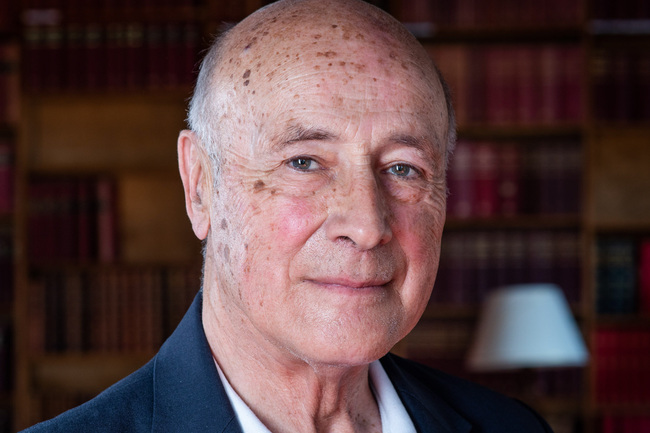

国際政治学者として、またクリントン政権当時には政権中枢にあってアメリカの外交を主導したジョセフ・ナイ氏(ハーバード大学名誉教授)の訃報に接した。享年88歳。直前までCNNのインタビューなどで元気な姿を見せていただけに、突然の悲報であり、また喪失感には大きなものがある。

ナイ氏については、1990年代にビル・クリントン政権の国家情報会議議長や国防次官補を歴任し、冷戦後の安全保障における日米関係を再定義したことで知られる。具体的には「東アジア戦略報告=ナイ・イニシアティブ」や、前後して亡くなったリチャード・アーミテージ氏の2度にわたる政策提言「アーミテージ・ナイレポート」作成に参画している。

その後も、オバマ政権にも一定の影響力があったとされていることもあり、1990年代から2010年代における日米関係、とりわけ安全保障に関する政策決定の重要な鍵を握る人物であったことは間違いない。

けれども、棺を覆うにあたって、どうしても議論しておかねばならないことがある。それはナイ氏に関する3つの誤解という問題だ。いずれも同氏の評価をするにあたって、また同氏の業績を継承するにあたって極めて重要な問題だけに、今、ここで問題提起をしておきたい。

「ソフトパワー」の本当の意味

1つ目は、ナイ氏の提唱した「ソフトパワー」論についてである。軍事や経済力などを「ハードパワー」とするのであれば、文化や価値観によって他国や国際社会への影響力を高めることを、ナイ氏は「ソフトパワー」と名付けて、その重要性を説いた。これはその通りである。

問題は、ナイ氏は「ハードパワー」よりも「ソフトパワー」を重視していたという紹介の仕方である。以前からそうした傾向はあり、今回の訃報においても、特に日本ではこの種の説明が多く見られるが、全くの誤解だ。ナイ氏は「ハードパワー」に「ソフトパワー」が加わることで、より影響力や抑止力が向上するということは何度も提唱したが、「ソフトパワー」が「ハードパワー」より重要だとは一言も言っていない。