問題の本質

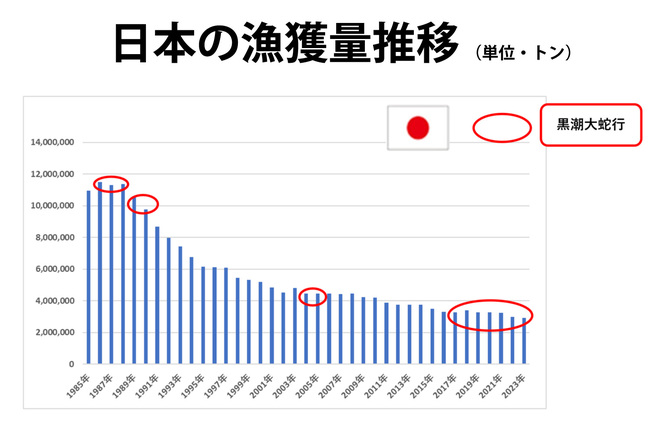

下のグラフは日本の漁獲量推移に、赤い丸印で黒潮大蛇行の期間を示したものです。様々な水産物が減った原因として出てくる黒潮大蛇行。しかしながら、こうやってトータル数量で分析すると、全体としては、ほとんど影響がないことがわかるかと思います。

あと、もう一つ大きな問題があります。仮に黒潮大蛇行の解消で、一部の海域などで資源が回復するようなケースはあるかもしれません。しかしながら、もし一時的に回復するように見えることがあったとしても、資源管理制度の不備ですぐにまた獲り尽くしてしまう漁獲圧が働いてしまいます。これが問題の本質なのです。

たとえば、沿岸で漁獲されるシラス漁が一時的に回復したとします。しかしながら、シラスに漁獲枠があるわけではありません。漁獲量が減って価格が上がっているので、少し増えてきてもすぐに獲り尽くされてしまいます。

なお、これは漁業者が獲り過ぎるのが悪いではなく、それをさせてしまう資源管理制度に問題があります。自分ごとに置き換えてみればわかると思いますが、漁業者の仕事は魚を獲ることです。科学的根拠に基づく数量管理がなければ、例え資源状態が良くなくても生活のためにできるだけ獲ろうとするのはある意味当然なのです。

シラスについて補足すれば、世界でもっともカタクチイワシ(ペルーカタクチイワシ)を漁獲しているのが南米ペルーです。ペルーのカタクチイワシは魚粉や魚油に加工され世界の餌料相場を左右し、日本の養殖業にも大きな影響を与えます。

ペルーではエルニーニョと呼ばれる海水温上昇によって食べ物プランクトンが減り資源量が減少する現象が、数年に1度起こります。そして資源量が減れば、漁獲枠を大幅に減らして資源の回復を待ちます。

また12センチ以下を幼魚とみなし、累計の漁獲量で10%を超えないように漁獲量を厳しく制限しています。23年の漁期中に幼魚比率の増加で禁漁となり、魚粉や魚油が不足して餌料相場が高騰し、日本の養殖業含め世界中に影響しました。

幼魚の比率が増えれば禁漁する。こういった資源管理制度が機能している漁業があるのに対し、日本では12センチ以下どころか、シラスを漁獲枠無しで獲っています。そして主要漁場から遠く離れた海域で起こる黒潮大蛇行に、資源が減った原因を結び付けるような報道になってしまっています。

資源管理制度の違いは、結果として漁業者から消費者に至るまで大きな影響を与えてしまいます。必要なことは、科学的根拠に基づく資源管理を厳格に実行した上で、環境要因への対策を漁獲枠減少や禁漁で対応していくことではないでしょうか?