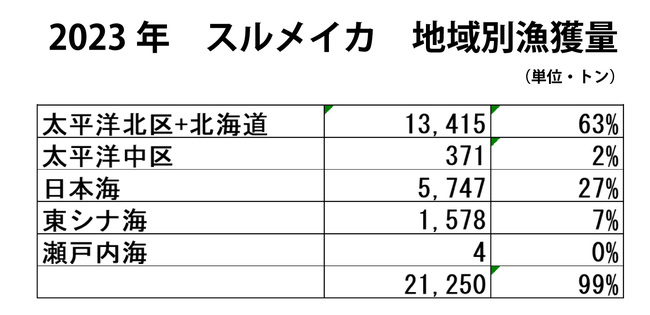

下のデータはスルメイカの海域別漁獲量を示しています。大きく分けて太平洋側で65%、日本海と東シナ海で34%となっています。まず日本海側は海域からして、はるかかなたで起きている黒潮大蛇行の影響はほぼないと考えられます。

次に太平洋側で黒潮大蛇行の影響を受ける太平洋中区でのスルメイカの漁獲量は、全体の2%に過ぎません。この海域で黒潮大蛇行が解消しても、漁業にほぼ影響がないことがわかります。

もちろん、南で生まれたスルメイカは回遊して北上します。しかしながら、漁獲量減少の原因は、黒潮大蛇行の有無ではなく、スルメイカの資源量全体が減ってしまったためと分析するのが妥当ではないでしょうか?

スルメイカの漁業量

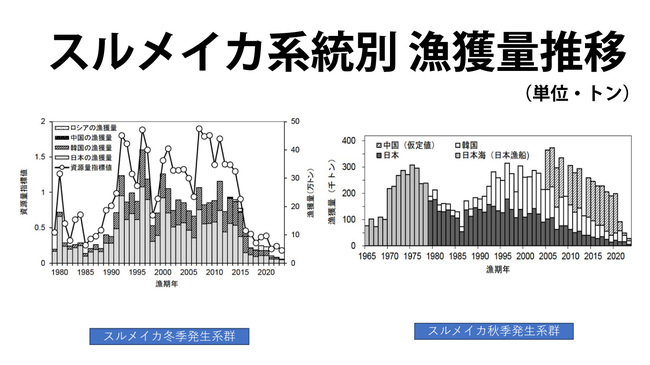

スルメイカの漁獲量が大きく減っている主な原因は明らかに獲り過ぎです。下の左のグラフは主に太平洋側では日本漁船の漁獲が主体でしたが、右のグラフの日本海側は中国・韓国・日本の3カ国で漁獲しています。太平洋側も減っていますが、日本海のような狭い海域で漁獲を続けてしまえばスルメイカが減るのは当たり前です。

科学的根拠に基づく国別の漁獲枠設定がないので、資源が減って漁獲量が減少しました。そして供給量が減って魚価が上がり、より一層たくさん獲ろうとするのでさらにスルメイカが減っていきます。

獲り過ぎを関係者は分かっているはずです。しかしながら漁業者の行動には限界があります。なぜならば誰かが獲らなければ、その分を誰かが獲ってしまう「共有地の悲劇」が起こるからです。

話を黒潮大蛇行に戻します。スルメイカの漁獲量は、黒潮大蛇行とは関係なく減少が続いています。

サンマにせよ、スルメイカにせよ黒潮大蛇行が解消することで、中長期的に漁獲量が回復するとは考えられません。なぜならそもそも、影響している海域とこれらの漁場は遠く離れているからです。