大阪・関西万博は「いのち輝く未来社会のデザイン」をテーマに、2025年の4月13日から半年間開催されている。開催前も開催後も様々な話題を呼んでいるが、今回はこの万博を機に、経済・社会統計をもとに全国における大阪経済、大阪文化の位置づけを考えなおしてみたい。

大阪万博の経済効果の〝実態〟

大阪万博でよく取りざたされた話題は開催費用が当初に比して、かなり高額になったということである。経済産業省公表資料によれば、大阪万博の費用は20年12月時点で1850億円と試算されていた。その後、建築資材高騰・労務費の上昇等のため、23年10月時点では2350億円と増額した。

これは設備、運営、誘致などに充てられる「直接費用」であって、周辺のインフラ整備まで含めると9.7兆円という膨大な費用が投入されている。なお、整備されたインフラなどは万博終了後も引き続き社会資本として残り、その一部は統合型リゾート(IR)に活用される。

費用に対する経済効果は、同じ経済産業省より24年3月に公表された資料によれば、2.9兆円と試算されている。この内訳は建設投資関連として8570億円、運営・イベント支出の波及効果が6808億円、そして最も大きな部分が来場者消費として1兆3777億円とされている。

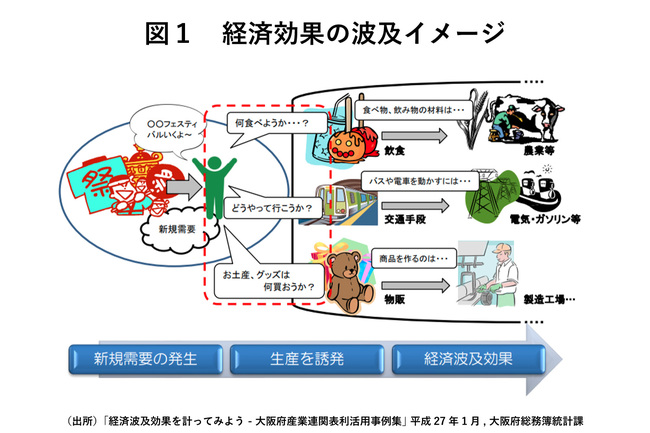

この経済効果の試算は万博が行われる前であったため、根拠とする理論モデルが必要になる。ここでは「産業連関表」を用いた経済波及効果の考え方が用いられている。

これは、万博開催のための建設事業費などの直接的な支出によって生じる1次的な需要に加えて、建設によって生じる建設資材やその他中間財に対する需要などの間接的な効果、そして雇用誘発なども含んだ消費増加によって誘発される生産など、様々な波及効果を総計するものである。

この産業連関表は1973年にノーベル経済学賞を受賞したアメリカの経済学者レオンチェフよって36年に提唱された由緒正しい分析手法である。