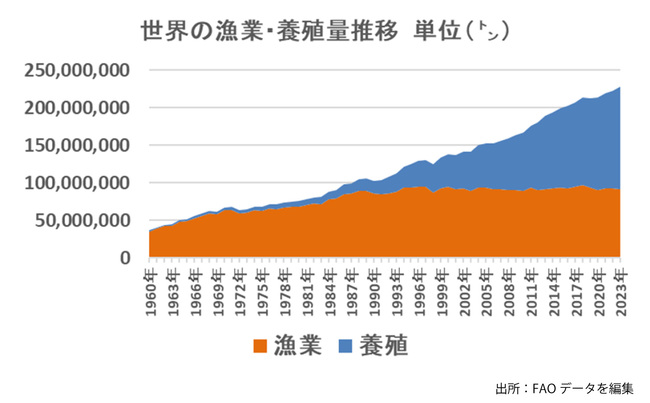

魚の資源が減って漁獲量だけでなく、養殖物の生産量さえ減り続けている日本。世界全体では下のグラフのように、漁獲量が横ばいで養殖物が増え全体として生産量は増え続けています。

世界では人口増加が大きな要因となり、年々水産物の需要が増え続けています。北欧・北米・オセアニアなど、漁業を成長産業にしている国々では、資源の持続性を考慮して漁獲量を科学的根拠に基づいて厳しく数量を規制しています。このため漁獲量の増加はあまり期待できません。そこで需要を補うのになくてはならないのが養殖物です。

養殖物は、生産量(漁業と養殖)約2億2800万トン(国連食糧農業機関〈FAO〉より、2023年、以下同 )でした。その内、養殖物は6割(1億3600万トン)を占めており、年々その比率が上がっています。養殖物の中には海苔などの海藻類(3800万トン)やコイなどの淡水魚(5400万トン)が含まれています。下表がその内訳となります。

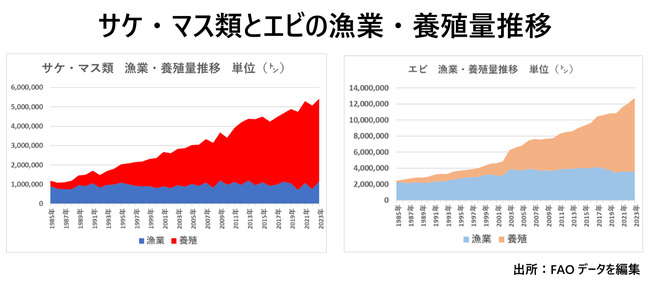

次にお寿司などで身近なサケ・マス(サーモン・トラウト)とエビの数字を見てみましょう。グラフの左がサケ・マス(サーモン・トラウト)、右がエビの生産量推移です。生産量はともに右肩上がりで増えています。しかしながら、増えているのは養殖物であり、漁業による天然物は横ばいであることがわかります。