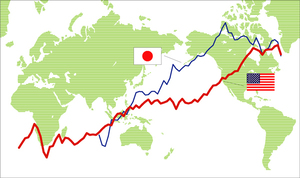

日米株価推移折れ線グラフ

日米株価推移折れ線グラフ拡大画像表示

これはアメリカと日本の平均株価、約100年の推移グラフだ。アメリカの株価が序盤に落ち込んでいるところがあるが、これが1929年の大恐慌。当時としてはかなりの株価下落だったことがわかる。

しかしそのアメリカも20世紀には長期的に株価を右肩上がりで成長させ続けてきた。この間、経済的にも政治的にもアメリカは世界のリーダーとしての地位を確立していったことはご存じの通りだ。今回リーマンショックで株価が下落したといっても、それは長い長い成長の時代に照らしてみれば、それほど大きな落ち込みには見えない。経済的にみれば成功を謳歌し続けてきた国がアメリカなのだ。

日本の黄金時代につくられた「規模の論理」

そして日本。わが国は太平洋戦争で大きな痛手を受けたが、先人たちの不屈の闘志と工夫で信じられないような経済発展を遂げた。敗戦後の60余年、歴史にも例がない経済発展を遂げ、一気に世界の経済大国の仲間入りをしたわけだ。この戦後60余年、企業経営も、我々の生活も、どんどん豊かで平和な国がつくられた。

この高度成長の時代につくられたのが「大きいことはいいことだ」という規模の論理だ。株価がこれだけ右肩上がりに上昇し、そして人口の急激な増加に伴って不動産価格も上昇していった。簡単にいえば、株と不動産を買いまくってじっとしていれば誰でも儲けることができた時代だ。

いってみれば「7勝3敗」の時代。商売では規模の拡大が勝利の方程式だった。従業員をたくさん雇って会社の規模を大きくし、ビジネスをどんどん拡大する。本業の規模を大きくし、本業以外の多角化も推し進める。また日本国内で売るだけでなく海外の輸出へも進出する。こうした、規模を大きくすれば成功する時代が長く続いた。

その「拡大の遺伝子」がなんとなく亡霊のようにこの国に残っている。いまでもまだ「貸家より持ち家のほうがトク」という持ち家神話などその代表的な例だろう。

会社のビジネスでも、個人の蓄財でも、戦後の景気が良かった時代には「大きいことはいいことだ」という規模の経済が存在した。これは紛れもない事実。問題はそれがあまりに長く続きすぎたゆえに、我々がそこから逃れられなくなっているということではないだろうか。

管理会計的に「規模の論理」を分析する

「大量の輸出が望めるようになってはじめて、大機種大量生産が可能になり、それによって価格も下がり、したがってまた国内市場における競争力も強くなるという、望ましい循環が起きてくる。これを可能にするためには、どうしてもアメリカという巨大な輸出市場を開拓しなくてはなりません」(『経営に終わりはない』 藤沢武夫著 文春文庫 P176より抜粋)