まずはスクラムからみていこう。歴代代表はスクラムが弱く、そのためスクラムマイボールから球出しを速くすることがセオリーだった。しかし、スクラムの押しが弱く、なかなか出せないこともしばしば。押しつぶされるなどの反則やミスが出て相手にボールを奪われて、あっけなく失点というケースが少なくなかった。

エディーHCは、この弱点を克服し、スクラムを世界ベスト4にしようと考えた。ここで抜擢したのが、スクラムコーチのマルク・ダルマゾ氏(フランス人)だ。小柄ながらフランス代表になった理論家でもある。

スクラムは早く押す

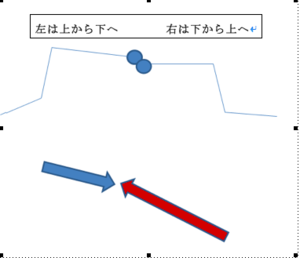

ダルマゾ氏は、体の小さいことを逆手にとり、スクラムを組んだ(バインド)時、低くなることに重きを置いた。ラグビー元日本代表トレーニングコーチを務めた小田伸午・関西大教授は「相手より低い姿勢でバインドし、低くなったときに得られる地面からの反力を大きくして対抗した。無理に力任せに押すのではなく、体の使い方を学び、その結果としてスクラムは大きく進化した」と指摘する。簡単に言えば、大きな相手が上から下に向かうのに対し、日本代表は下から上へ突き上げる感じだ。大きな力には完全には勝てなかったが、相手の力が最大になる前に、立ち上がりを早くすることで、大きな力を出させない身体術を身につけていった。「強く押すより早く押す」。これは、怪力の人と腕の押し合いをしたときの様子を想像するとわかりやすい。怪力が腕を曲げた状態で、非力のこちらが腕を先に伸ばし切った状態で押し合うと、怪力は力を出せない。

図1 日本選手はスクラムの時、姿勢を低くして、地面の反力を利用して下から上へ押していた(右)。一方、体の大きい南ア、サヌアの選手は上からへ押しつぶすように組んでいた。この上からの力に耐えられる力を日本代表は身に着けていた(小田教授提供)

図1 日本選手はスクラムの時、姿勢を低くして、地面の反力を利用して下から上へ押していた(右)。一方、体の大きい南ア、サヌアの選手は上からへ押しつぶすように組んでいた。この上からの力に耐えられる力を日本代表は身に着けていた(小田教授提供)

ダルマゾコーチは「日本人は体質上、低く、いい姿勢がとれる」と強調する。これが相手にプレーをしにくくさせている」と語る。実際、相手からも恐れられているほどだ。こうしたスクラムが進化した裏には、フィジカル面での成長が欠かせない。低い姿勢だと、相手はつぶしにかかってくる。この圧力に耐えるために、スクラム練習のときには上に選手を乗せたり、スクラム強化のための筋力トレーニングを行ったりした。フィジカル強化では、ストレングス&コンディショニングコーディネーター専用コーチのJP(ジョン・プライヤー)の功績も大きかった。

沈んで消えるタックル

タックルも大きく進化した。エディーHCに招かれた、総合格闘家の高坂剛氏は、スクラムのように低く、突き刺さるタックルの極意を伝えた。「相手を殺すつもりでいかなくてはならない。相手もそのつもりでくる。弱気なところがあったら勝てない」と、闘争心を植え付けた。

この低いタックルこそ、世界中から嫌がれるものはないのに、これまでの日本代表は気付かなかった。世界のタックルは、ボール目がけてタックルするのが主流だったからだ。しかし、「日本ラグビーの武器は、ボール下や膝から下のタックル」であることに気付かせたのは、ほかでもないエディーHCだった。

図2(上)ボール下の下半身に入るタックル。自分が沈み込むこと、地面から反力を得て、破壊力がアップする

図2(上)ボール下の下半身に入るタックル。自分が沈み込むこと、地面から反力を得て、破壊力がアップする

小田教授は「眞鍋女子バレー監督とも交流して、(身長など)低い選手がいかにプレーするかの研究に取り組んだ。他のスポーツから学ぶという柔軟な流儀も持ち合わせていた」と指摘する。

取り組んだのは、股関節、ひざ、体幹(体の中心線の筋肉)などを柔らかくする徹底したストレッチを繰り返し、いきなり相手の視野から消えるタックルや、低い位置から急に腰から上にいくタックルだ。時間をかけた反復練習で、体にしみ込ませた。

これは、武道にも通じる技で、ひざの力を抜いて(落として)、その際生じる地面反力を巧みに引き出し、それを相手にぶつけていくやり方だ。相撲の白鳳が、立ち合い時に膝を抜き、その時の地面反力でぶつかっていく、合理的な体の使い方に似ている。

図3(下) スクラムと同じ姿勢で、膝下に沈み込んでぶつかるタックル。相手の視野から消えるタックルとも言われる

図3(下) スクラムと同じ姿勢で、膝下に沈み込んでぶつかるタックル。相手の視野から消えるタックルとも言われる

小田教授は「こうしたタックルは相手に幻惑という圧力を与えた。1人目は消えるタックルで膝下にぶつかり、ふたり目はボールに向かってタックルしていく。この見事な連携は、南ア、サモア戦で、相当なプレッシャーになり、相手ミスを何回も誘った。タックルは防御でなく、攻撃であることを示した」と語る。

後半最後の20分 走り当たれるスタミナ

日本代表の攻め方は、「アタッキング・ラグビー」とエディーが言う。とにかく攻撃的にパスとランでつないで陣地を拡大していく戦法だ。エディーは、自身のコラムで、日本の攻め方「Japan Way」はポゼッション(ボール保持)を前提としたラグビーと言い切る。ボールを持ち続けるには、シェイプ(パスによる攻撃の一陣形)とリンケージ(連携、なぎ方)が鍵であるという。簡単に言えば、ショートパス、ラック、モールを繰り返し攻め続けることにある。

これを途切らすことなく続けるには、他の追随を許さないスタミナ、持久力が不可欠だ。ラグビーは40分ハーフで行われるが、エディーがチームを率いて以来、日本代表は「後半最後の20分でも走り当たり、勝てるチームになった」(小田教授)。そのために猛練習、トレーニングを繰り返したが、ただ時間をかけただけではない。質にもこだわった。

そのトレーニングを指導したのが、JPだった。エディーがサントリー時代にも最も信頼していたコーチの一人でもあった。JPがやったのは、単にウエイトトレーニングで、ベンチプレスなどの挙上重量を上げて筋骨を隆々にすることではなかった。欧米、オセアニアのような体のサイズを大きくするのではなく、スクラム、タックル、ラック、モール、パスワークなどで自分の体重をうまく活用して動きに結び付けられる、ラグビーに必要な体使いができるようトレーニングを工夫した。懸垂、綱のぼり、スクラムの姿勢で歩く、さらにはレスリングやボクシングなど他の競技も惜しむことなく積極的に取り入れた。これこそJapan Wayだ。

さらに精神と肉体的なスタミナをつけるため、とにかく今までの日本ラグビーの慣例も打ち破った。午前5時からの練習開始、1日3〜4回の練習、W杯直前の4〜8月の合宿は10回、150日に及んだ。とにかく運動量は群を抜いたと言えよう。こうした練習に選手が耐えたのは、こうした練習が必要だと自覚できたからにほかならない。HCの指示通りに動くだけではだめだ。まさにマインドセットを打ち破った。