この場においてモデルケースとして挙がったのがアメリカの事例。アメリカはかつて、スリーマイル島原発事故という重大原発事故を起こし*2、原発低迷の時代も経験した。だがその後、この事故を教訓として、アメリカ原子力規制委員会(NRC)による管理の改善や、運転技術の進歩を実現させた。結果、プラントの性能や運転技術が大きく向上し、80年代後半には60%代だった稼働率が順調に伸び、現在90%強を維持する。高い稼働率を誇る韓国もアメリカの規制を範としている。日米間では3月19日、原発の平和利用支援など、両国が民生分野でさらなる連携強化を行う「日米原子力共同声明」を採択したばかり。情報共有もしやすい。

そのアメリカの稼働率向上に寄与した主な要因を、資源エネルギー庁は以下の通りと報告している。運転期間や定期検査期間はアメリカが優位であり、官民連携の取り組みがなされているとした上で、

○規制当局によるリスク評価などを取り入れた科学的・合理的な安全規制の実施

○事業者によるリスク情報を活用したオンライン・メンテナンス

(運転継続しながら検査を行う)や状態監視保全の実施による停止期間短縮

○運転経験情報の分析、評価、共有及び技術支援

(資源エネルギー庁の資料より抜粋)

アメリカでは、原発に対して科学的・合理的なリスク評価の蓄積によって保守管理の技術や思想が徹底しており、これが高い稼働率を維持できる理由である。

原発運用の方法を変える取り組み

一方、稼働率向上に向けた日本の安全保守管理技術の改善はどのように進んでいるか。

日本での定期検査は、検査の度にそのプラントの運転をすべて停止し、機器の分解点検を行う。これまで法令で定められていた点検周期は13カ月。つまり1年に1回はプラントが停止し、1カ月程度の検査期間、そのプラントの稼働率はゼロになる。この集積が、全体の稼働率に影響している。

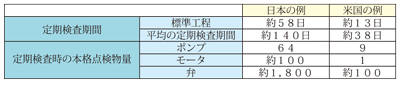

また、日本では検査する機器数が多く、しぜん検査期間自体が長引く。法令上、1つのプラントの定期検査項目数は60個程度だが、独自保全の徹底のために事業者側でチェックする機器数を合わせれば、その数は図のような数にも及ぶ。だがアメリカの場合は、同型の機器であれば複数のうち1つをサンプリングして検査するなど、厳正なリスク評価による信頼性データに基づいて、合理的・科学的な検査を実施している。

政府は2009年、アメリカの「18カ月~24カ月」に倣い定期検査周期を段階的に延長することを目標として、電気事業法を「13カ月以内」「18カ月以内」「24カ月以内」とする改正を行った。そもそも日本が検査周期を なぜ13カ月にしていたのか、専門家によれば「明確な根拠は存在しない」。新検査制度に移行すれば、プラントごとの特性や状態を確認した上で、点検時期を 設定するようになる。つまり、一律13カ月で検査していたのを、個々のプラントや機器の特性に応じたものにするのである。東京電力では「3、4年前から点検期間の見直しに向け、点検で機器に手入れをする前に各部の痛み具合を確認、記録し、そのデータを蓄積している。今は調整し、安全を第一として判断基準をつくっている段階。全電力会社でも故障率やトラブルなどの情報は共有している」(東京電力・原子力運営管理部保安管理グループマネージャー・古橋和己部長)。