そのなかで、映画評論家がいまだにある程度の権威を見せながら続いているのは、老舗の映画雑誌『キネマ旬報』における「キネマ旬報ベストテン」だろう。これは評論家や記者など約60人の投票によって、年間ベストテンが決められる。投票者の内容がすべて開示されるので透明性も高い。既に発表された2016年度では、1位に『この世界の片隅に』、2位に『シン・ゴジラ』が入った(『君の名は。』は11位以下)。

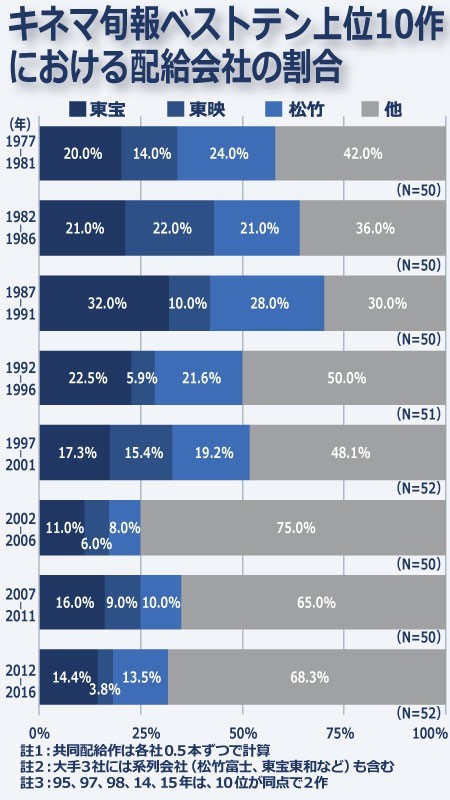

しかし、このキネ旬ベストテンは年々偏りを見せている。より具体的に言えば、大手3社の配給する作品(それは興行収入が高いことも意味する)がベストテンに入りにくくなっている。それは、上位10作の配給会社の割合を見ていってもわかる。

東宝が牽引することで日本映画の興行成績が伸び続けた21世紀に入ってから、逆にキネ旬ベストテンでは大手作品が上位に入りにくくなっている(グラフ1参照)。これは、興行成績と映画評論家の評価に強い乖離が生じていることを意味している。2016年においては、興行的にも大ヒットした『この世界の片隅に』と『シン・ゴジラ』が1位と2位となったが、こうしたことは21世紀以降では多くない。

もちろん批評は、そもそも一般客(マス)の動向を気にするものではない。『キネマ旬報』誌は、大手の作品から公開規模の小さい独立系の作品まで広く扱うが、概ね作品の芸術性を評価する傾向にある。しかしそれを踏まえても、21世紀以降は極端な差異が生じている。

この要因はいくつか考えられる。単なる判官贔屓、映画の斜陽時代に青春期を送ったことによる商業性に対する違和感、高齢化などだ。なんにせよ、この強い乖離から逆照されるのは、映画評論家の存在が90年代までと比べて機能しにくい情況になっていることだ。印象批評や分析を排して解説に注力する批評家が目立つのも、批評をめぐる映画情況のなかで生じている現象だと捉えられる。

次回は、3本を中心に映画の作品内容と、映画を取り巻く日本社会との関係を見ていく。

(後編に続く)

![]()

![]()

![]()

▲「WEDGE Infinity」の新着記事などをお届けしています。