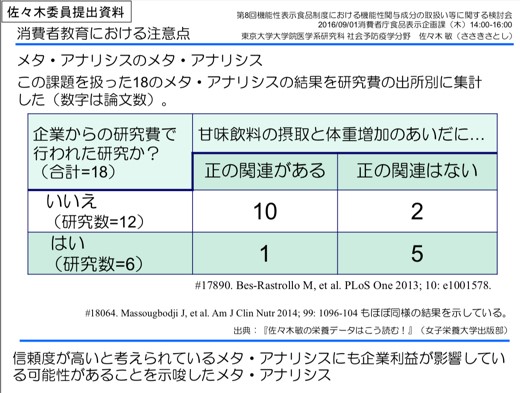

スペインやドイツの研究者が、甘味飲料の摂取と体重増加の間に正の関連があるのか、つまり甘味飲料をたくさん飲んでいる人ほど体重が増加しているのかどうかを解析した計18のメタアナリシスを検討しました。

すると、企業からの研究費で行われた場合には、「正の関連はない」という傾向になり、企業からの資金提供のない研究は、「正の関連がある」という結果が強く出ていました。

信頼性が高いはずのメタアナリシスすらも、お金に左右されている可能性がある、ということが示されたのです。

企業の届け出により機能性を表示できる「機能性表示食品」について消費者庁が設置した検討会で、東京大学大学院医学研究科の佐々木敏教授(社会予防疫学)がこの資料を提出して、メタアナリシスが企業からの研究費に結果が左右されている可能性を説明し、企業研究により機能性表示が認められる制度への懸念を表明した

企業による研究への圧力、国の政策への関与等が警戒されるのは、企業による科学を逸脱したバイアスは、企業の利益を生み出す一方、公衆衛生上の不利益、消費者の不利益につながる、ということが懸念されているからです。

もし本当に砂糖産業が暗躍し、消費者が脂肪に注目し砂糖に対する注意を削がれ、警戒感を持たず砂糖を大量に食べ、不健康になっているとしたら……。まさに、消費者の不利益です。このような構造は、「conflict of interest(利益相反)」と呼ばれています。

権威ある学術誌「Lancet」では、たばこ産業並みの扱いに

欧米では砂糖業界への強い非難が続いています。砂糖業界は反論していますが、説得力がありません。さらに、学術界ではもっと広く、食品企業の研究自体に厳しい目を持たなければいけない、という主張が強くなってきています。

Lancetの肥満リポート。食品企業をたばこ産業になぞらえ、食品企業の政策等への関与を制限することを求めている

Lancetという権威ある学術誌が今年1月に出した肥満対策のレポートでは、たばこ産業の例が挙げられ、肥満対策への食品企業関与を大きく制限すべきだ、という主張が展開されています。

たばこ産業が巨額の資金提供により、調査研究やWHO(世界保健機関)の方向性に影響を及ぼしてきたことは有名で、現在では国際条約により政策への関与は大きく制限されています。同じようなことが、食品企業によって行われている、という疑念が高まり、阻止すべき、という意見が出てきているのです。