前回に引き続き、今回も英国のインテリジェンス組織について話を進めていきたい。

保安部(MI5)は前回扱った秘密情報部(MI6)と同じく、「英陸軍情報部第5課」を表す言葉にすぎないが、今やその名称は公式のウェブサイトでも使われており、正式名の防諜部(Security Service)はあまり使われなくなってきている。これは「SS」と書くと多くの人がナチス・ドイツの親衛隊のことを思い浮かべるからかもしれない。

よくMI5が国内の防諜・情報保全を担当し、MI6が海外での情報収集活動を行うと理解されているが、厳密に言えばMI5は大英帝国内における防諜活動であるため、その活動はカナダや香港にまで及んでいた。

独スパイを寝返らせ

大作戦成功の要因に

戦前、日本海軍のスパイとして働いていた元英空軍のフレデリック・ラットランドは、米国のロサンゼルスに拠点を置きながら、メキシコや日本、中国などを行き来していたが、MI5はラットランドのそうした活動を詳細に記録しており、日本との戦争が近づいた1941年10月には米国内でラットランドの身柄を拘束して英国に送還している。本来、米国内は米連邦捜査局(FBI)の管轄であるが、MI5は大英帝国の外となる米国においても優れた調査能力を持っていたといえよう。

そして第二次世界大戦中には徹底して国内におけるドイツのスパイを監視し、そのほとんどを逮捕して逆に英国側に寝返らせる工作まで行っていた。ドイツ側では自分たちの送り込んだスパイが英国側についているとは夢にも思わず、二重スパイの偽情報に騙されることもあった。44年のノルマンディー上陸作戦において、ドイツ側が連合軍の上陸地点を絞り込めなかったのは、この工作によるところが大きいだろう。

戦後、大英帝国から多くの国々が独立し、表面上、英国は植民地経営から手を引くことになるが、裏では各地にMI5の拠点を残し、ソ連との情報戦に備えたのである。当時のMI5の拠点は、北中米ではジャマイカ、アフリカではカイロ、ナイロビ、中東ではエルサレム、アジアではニューデリー、シンガポール、香港、オセアニアではキャンベラなどにあった。冷戦期においてもMI5は世界的に活動し、その情報収集能力はMI6に引けを取らない。

ただMI5にも全く問題がなかったわけではない。恐らく最も大きなスキャンダルは、元MI5職員のピーター・ライトが87年に出版した『スパイ・キャッチャー』という著作にまつわる一件だろう。その中でライトは、60年代にMI5長官を務めたサー・ロジャー・ホリスがソ連側のスパイであったと主張している。この著作は英国では発禁となり裁判にもなったが、豪州をはじめ米国や日本でも出版されている。

英国政府はこのスパイ騒動の火消しに追われ、その結果、89年になってようやく保安部根拠法を制定して公式にMI5の存在を認めるに至った。ホリスのスパイ疑惑についてはその後も尾を引くことになったが、MI5は現在でもなお、公式ウェブサイト上で疑惑を否定している。

MI5の主敵は長らくロシアの情報機関と英国内でテロを起こすアイルランド共和軍(IRA)であったが、21世紀に入ると米国の同時多発テロを受けて、国際テロ情報収集が重要視されるようになった。さらに最近のMI5はロシアよりも中国の経済スパイ活動の方を深刻視しているようだ。

英コンピューター業が

低迷する意外な理由

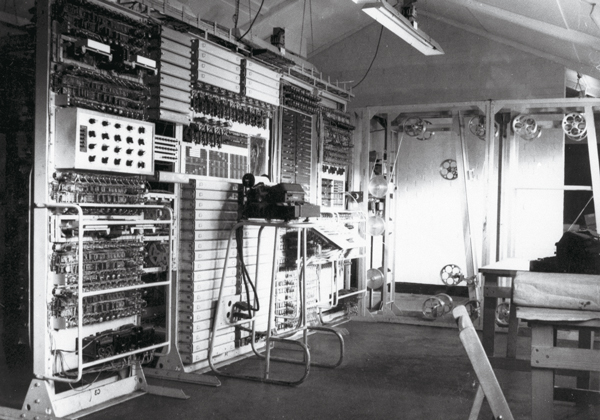

MI5やMI6よりもさらに秘匿度の高い組織が政府通信本部(GCHQ)である。こちらは戦前の政府暗号学校(GC&CS)としても知られており、通信傍受と暗号解読に特化した組織である。GC&CSは日独の暗号を解読し、第二次世界大戦の終結を数年早めたともいわれているが、当時の世界で最も高い暗号解読能力を有した組織であったことは間違いない。

特に数学者、アラン・チューリング率いるチームが世界で最初のコンピューター「ボンブ」を駆使してドイツのエニグマ暗号を解読したことは、多くの映画や小説で描かれている通りである。戦後はGCHQと名前を変え、米国の国家安全保障局(NSA)と手を結ぶことで、現在のファイブ・アイズの原型を作った。

当初は「弟」的存在であったNSAは、あっという間に能力や規模でGCHQを追い越すことになる。暗号解読においては大量の計算や解析が必要であり、この分野はコンピューター産業と密接に関わりを持っている。優秀なコンピューター技術があれば、この分野では圧倒的に有利ということだ。

米国では一貫してIBM社がその役割を担っている。ちなみに英ウォーリック大学のリチャード・オルドリッチ教授によれば、世界初のスーパーコンピューターとなる同社の「Cray-1」がNSAに納入されたが、NSAはその納入履歴を削除し、公式には認めていないという。英国も当初は国産のICL社のコンピューターを利用していたが、信頼性が低く、最終的にはIBM社製のものに乗り換えたため、英国のコンピューター産業は低迷することになったのである。

GCHQの秘匿性は徹底しており、ジャーナリストが記事や書籍を出版しようとすると、出版社に圧力をかけてGCHQに関する記述を削除させるほどであった。しかし72年に米国の『ランパーツ』誌上で、「GCHQ」という単語が初めて公の場に登場することになる。これはGCHQの前身が設置されてから63年目のことであった。しかし、英政府が公式に組織の存在を認めるのは、MI6と同様、根拠法が制定される94年のことである。

冷戦終結後、GCHQのターゲットは日本や欧州の民間企業の情報となり、特にフランスの企業が被害を被ったため、欧州連合(EU)は特別調査委員会を設置し、調査を進めた。そこで初めてアングロサクソン諸国が運用する通信傍受システム「エシュロン」の存在が明記されたため、2000年前後にこの言葉が世界的に普及することになった。21世紀に入ると、GCHQはファイブ・アイズ諸国とともに、サイバー空間上の情報収集を積極的に行い、13年のエドワード・スノーデン氏のリークによって、再び世界中の注目を集めた。

前回から見てきたように、英国はMI6だけでなく、MI5やGCHQといった幾つもの優れたインテリジェンス機関を抱えており、これによって英国は国際社会において国力以上の影響力を維持し、また米国との対等な関係を築いている。この世界ではより多く質の高い情報を持つことがすべてであり、日本もファイブ・アイズに参画するためにまずは自らの情報収集能力を向上させる必要があろう。

■資源ウォーズの真実 砂、土、水を飲み込む世界

砂

part I-1 〝サンドウォーズ〟勃発! 「砂」の枯渇が招く世界の危機

2 ハイテク機器からシェールまで 現代文明支える「砂」の正体

3 砂浜、コンクリート…… 日本の知られざる「砂」事情とは?

土

part II-1 レアアースショックから10年 調達多様化進める日米

2 中国のレアアース戦略と「デジタル・リヴァイアサン」

3 〝スーパーサイクル〟再来 危機に必要な真実を見極める眼力

水

part III-1 「枯渇」叫ばれる水 資源の特性踏まえた戦略を

2 重み増す「水リスク」 日本も国際ルール作りに関与を

3 メコン河での〝水争奪〟 日本流開発でガバナンス強化を

![]()

![]()

▲「WEDGE Infinity」の新着記事などをお届けしています。