除草剤グリホサートと並んで、批判の的になっているネオニコチノイド系殺虫剤。ハチを殺す、ヒトの健康を害する、と指摘されています。しかし、こちらも科学的事情、各国の制度は非常に複雑です。「欧州連合(EU)は禁止しているのに、日本は……」とよく語られますが、それほど単純なストーリーではなく、実際にはEUでも使われています。国内外の主な動きをわかりやすく解説します。

スイカの花に来たミツバチ。ハチは授粉を介して作物生産に大きな役割を果たしてきた(Stephen Ausmus, USDA Agricultural Research Service)

ヒトにはより安全な農薬?

ネオニコチノイド系殺虫剤(以下、ネオニコ)は1990年代に登場しました。日本では現在、7成分が農薬として登録され、よく使われています。それまで多く使われていた殺虫剤に比べ利点が多かったからです。

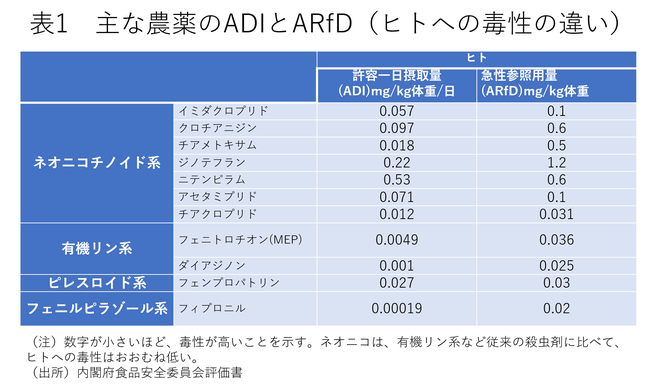

まず、従来の殺虫剤に比べてヒトへの毒性が格段に小さい、とされました。ヒトが一生涯にわたって毎日摂取しても健康への悪影響がないと考えられる量である「許容一日摂取量(ADI)」や、一度に大量に摂取した時に健康に悪影響を示さないと推定される量である「急性参照用量(ARfD)」が、それまで多用されていた有機リン系などの殺虫剤に比べ大きめ。これは、毒性が弱いということです(表1参照)。

長く効くのは、農家にとって大きなメリット

ネオニコは、効果が長く続くのも大きな特徴です。それまで多用されていた有機リン系殺虫剤は、即効性があるのですが殺虫の効き目は長持ちしませんでした。一方、ネオニコは作物への浸透移行性が高く、効果が長持ち。農家にとっては作業量低減につながります。高齢化が進む農家にとっては非常に大きな利点です。