ここで内戦のスーダンから脱出した48人(日本)と1100人(中国)の差に「考える力」を向けることを、岸田首相に強くお願いしたいところだ。この違いには、おそらくインフラ投資だけではなく貿易取引額、さらには人的交流を含む総合的影響力が反映されていると考えておく必要があるだろう。

重なる毛沢東の「三分世界論」

ウクライナ戦争の激化と共に聞かれるようになったグローバルサウスとは、いったい、何を指すのか。定義は必ずしも定かではないが、アフリカ、ラテンアメリカ、アジアの新興諸国が該当し、国連の分類に拠れば77カ国と中国がグローバルサウスに属す一方、経済的に豊かな国々は対抗上、「グローバルノース」と呼ぶことになる。ならば従来から一般化している「途上国」と同じように位置づけてもよさそうだ。

岸田首相のアフリカ訪問と同じ時期に外遊し、キューバを訪れた自民党の茂木敏充幹事長は、ロドリゲス外相との会談で、「グローバルサウスのより多くの国々への関与を強めていきたい」と語っている。であるとするなら今後、岸田自民党政権はグローバルサウス外交に力点を置くということだろうか。

グローバルサウスで連想されるのが、文革中に毛沢東が唱えた「三分世界論」である。

1974年2月22日、訪中したザンビア大統領に向かって毛沢東は米国、ソ連を「第一世界」、日本、ヨーロッパ、カナダ、豪州を「第二世界」、日本を除くアジア、アフリカ全体、ラテンアメリカを「第三世界」と世界は三分され、「第三世界」に属する中国は、豊かな国や大国には較べるべくもなく、貧しい国々と共に在る、と説いた。

それから2カ月ほどが過ぎた4月6日、国連に乗り込んだ鄧小平副首相(当時)は総会の議場全体を睥睨(へいげい)し、内外に向かって、「中国は社会主義国であり発展途上国でもある。第三世界に属する中国は第三世界の大多数の国々と同じような苦難の歴史を歩み、同じ問題と任務に立ち向かっている」と、毛沢東の「三分世界論」に基づく対外政策を鮮明にした。

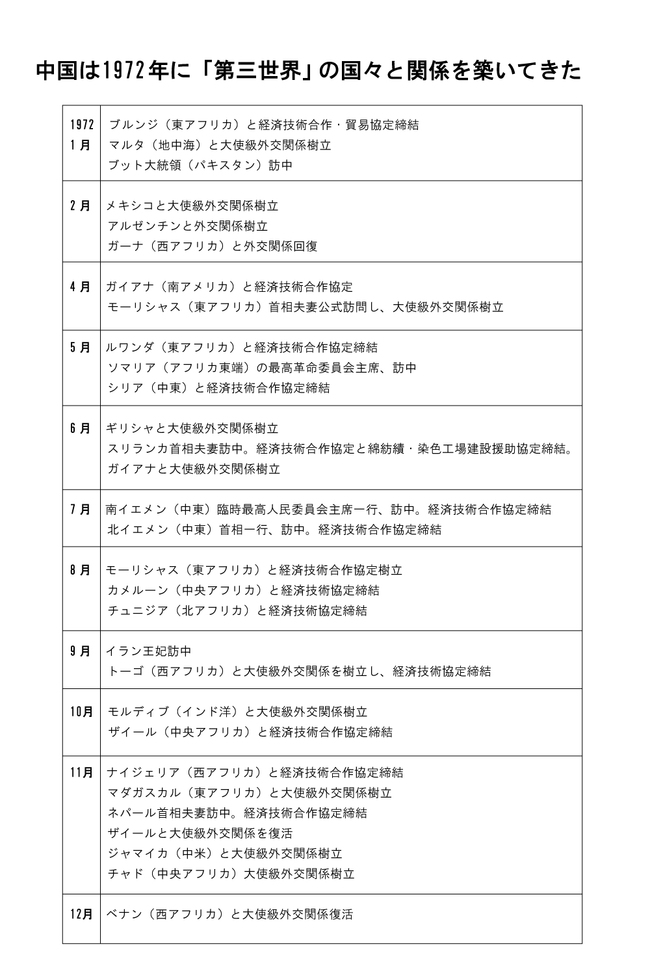

実はニクソン訪中が実現した1972年、中国は数年来の過激な文革外交によって外交関係が打撃を受けた諸外国との外交関係の修復・再開・条約締結などに努めている。ニクソン訪中という文革外交からの「革命的転換」に沿って、国際社会との関係の調整に徐々に動き始めたとも考えられる。そのうち、「第三世界」と思しき国々との関係を拾っていくと、表のようになる。

こう見てくると、岸田首相・茂木自民党幹事長の両者が掲げる「グロ-バルサウスとの関係強化」に〝付け焼き刃感〟は否めない。哀しいまでに。