ビルの谷間に立つ

大阪の誇り

大阪屈指のオフィス街、淀屋橋駅に近い場所に適塾はある。ビルが林立する中に立つ江戸期の遺構はかなり目をひくが、ここ北浜はかつて豪商たちが軒を並べた商都の象徴であり、適塾も洪庵が両替商の天王寺屋から買い取った建物であった。

洪庵亡き後、子息や弟子たちによって適塾は受け継がれ、大阪医学校を経て大阪大学へと繋がってゆく。現在も同大によって管理されており、適塾記念センターの松永和浩准教授によれば、保存改修が議論された際、文部科学省は他所への移築を勧めてきたという。

「ですが、総長を会長とする適塾記念会や教員らには、この地に残すことにこだわりがあり、全面解体修理による現地保存を選択しました」

大阪人のプライドといえるかもしれない。

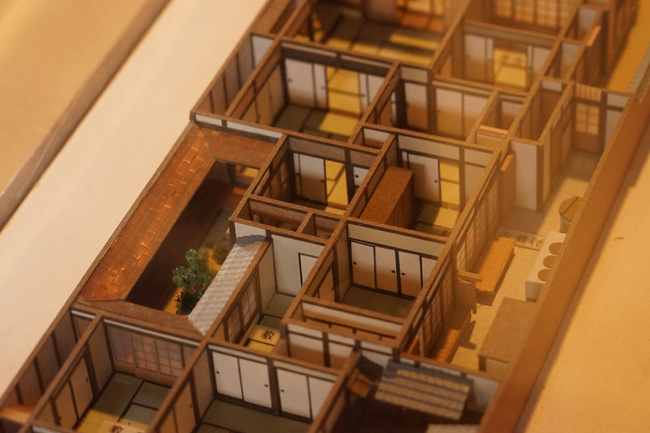

奥行きの深い二階屋は、1階が洪庵の書斎や講義室の他、応接間、客座敷、さらに家族の生活空間となっていた。長い吹き抜けの台所と通り庭、広い前栽に大きな蔵など、かつての姿をとどめるたたずまいは、豪商家屋としての価値も高いだろう。

私が特に見たかったのは、塾生たちが畳1枚を争い一心不乱に学んだという2階の大部屋だった。

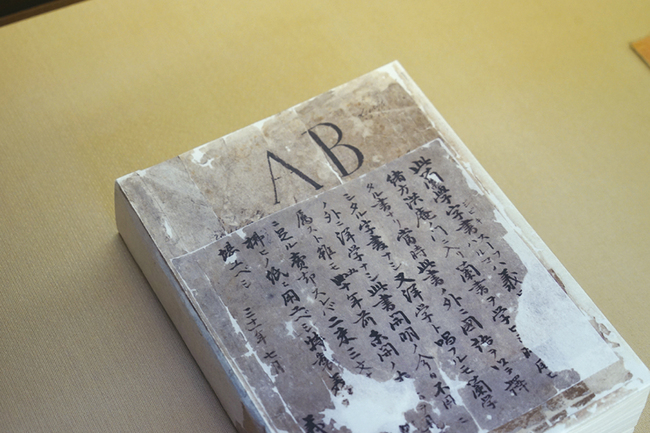

階上へ箱階段を登ると、女中部屋の先に小間があり、ガラスケースの中に古い書物が展示されている。称して「ヅーフ部屋」には、塾に1冊しかない蘭和辞書が置かれていた。蘭書の解読には必須だから、おそらくは奪い合いの状態だったろうし、みなが寝静まった深夜、首っぴきでにらめっこしていた猛者もあったろう。何しろあの福沢諭吉が〝このうえにしようもないほど勉強した〟そう述懐しているほどだ。

その奥が輪読が行われた大部屋である。畳28枚、中心に一本柱が立つだけで、天井は高く梁がむき出しになっている。夏は蒸し風呂、冬は凍えるような寒さだったろう。みな貧乏だから着のみ着のまま、異臭漂うたこ部屋の中で、目をぎらつかせて新しい学問をどん欲に吸収していった。新しい世での立身を信じて。

いま、世界は100年に一度の変革期だという。日本人が高度成長の余韻に浸っていたこの30年は、もしかしたら、江戸の天下太平の如き状態だったのかもしれない。だとするなら、かつての蘭学、いまはさしずめAIやデジタル技術において、日本人にはがむしゃらな競争も必要なのではないか。適塾の大広間でそんなことを思った。