再エネだけでは実現できぬ

50年カーボンニュートラル

菅義偉首相は20年10月の所信表明演説において、「2050年カーボンニュートラル」を目指すとし、「省エネルギーを徹底し、再エネを最大限導入するとともに、安全最優先で原子力政策を進めることで、安定的なエネルギー供給を確立」することを掲げた。これに呼応するように、資源エネルギー庁では、エネルギー基本計画の改定とあるべき電源構成の議論が始まった。政府が確定する将来の電源構成は、発電事業者の設備投資計画を大きく左右する重要な指標である。18年に策定された前回の基本計画では、30年に原子力を20〜22%、再エネを22〜24%、火力を約56%とした。発電中にCO2を発生させない(カーボンフリー)非化石電源(原子力+再エネ)の割合は、最大で46%となる。

カーボンニュートラルを実現するには、CO2の排出量をゼロとするか、もしくは排出されたCO2を全量リサイクルか貯留する必要がある。資源エネルギー庁は、議論の参考値として、再エネを50〜60%、水素・アンモニア発電を10%、CCUS(CO2回収、有効利用、貯留)を前提とした化石燃料と原子力を合わせて30〜40%と提示した。

たしかに、水素発電は既存のガス火力、アンモニア発電は既存の石炭火力を改修することで非化石電源を供給できることから、カーボンニュートラルのための有力な手段の一つと考えられている。しかしながら、その発電コストは、おそらく輸入に依存することになる燃料費用(水素価格、アンモニア価格)に左右され、安価で大量の調達には革新的技術の確立が必要である。CCUSも日本海側に多いとされる貯留適地と太平洋側に集中する排出源との間の長距離船舶輸送の技術など、依然として難易度の高い課題があり、社会実装には劇的なコスト削減が必要となる。いずれも官民が連携し、グローバル市場展開をも見込んで、基礎・実証研究にリソースを投入すべきだが、何分にも技術革新への依存度が高い。つまるところ、技術的に実証されたカーボンフリー発電は現状、再エネか原子力のみである。

新増設と延長運転なしでは

原子力は50年に2%に減少

福島第一事故の経験を経てなお、原子力利用の利点は大きいと言わざるを得ない理由の第一は、燃料投入量に対するエネルギー出力が圧倒的に大きいことだ。資源エネルギー庁の試算では、同じベースロード電源で比較した場合、100万キロワット時を発電するためには、石炭235万トンが必要であるのに対し、濃縮ウランは21トンである。しかも国内在庫は約3年分あり、その間、国内に保有する燃料だけで発電を維持することができる。第二に、減価償却の進んだ原子炉の再稼働は、電気料金の引き下げに大きく寄与することだ。初期投資には現世代炉で5000〜8000億円規模の巨資を必要とすると見られるが、現行の規制基準では40年以上(60年までの延長申請が可能)の運転が可能になるため、稼働率を高く維持できれば、安全対策投資や核燃料サイクル費用が増額しても発電コストは相対的に低廉である。

政府は「2050年カーボンニュートラルに伴うグリーン成長戦略」の中で、遅くとも30年代半ばまでに乗用車新車販売で電動車(EV)100%を目指すという極めて野心的な目標を打ち出した。加えて、官公庁および産業界で進行中のデジタルトランスフォーメーション等によって、50年の電力需要は現在と比較し、省エネルギー等が進展してもなお30〜50%増加すると想定している。クラウドコンピューティング、ビッグデータの桁違いの情報処理を支えるのも電力である。さらに言えば、人間の脳が思考中に消費するエネルギー量は約20ワットであるが、同様の処理を人工知能で行う場合、その1万倍の電力が必要になると考えられる。今後の電化の進展や産業構造転換を支えるのは、安価で安定的な電力供給であることは間違いない。

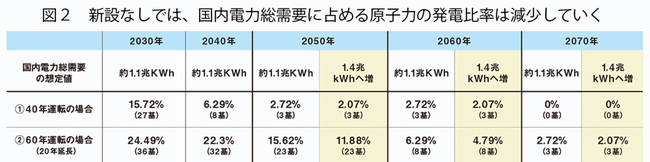

では、政府の想定通り、現在の約1兆キロワット時の国内総電力需要が50年に1兆4000億キロワット時程度に拡大した場合、現存の原子力の設備量でどれだけ賄えるのだろうか。その試算を示したのが図2である。40年運転で廃炉となる場合、原子力はエネルギーミックスのわずか2%しかカバーできない。仮に全ての炉が60年運転に延長できたとしても、50年に12%に近づくものの、60年には5%を切り、70年には2%まで落ち込む。このままでは、不確実で保証もない技術革新に安定供給の未来を委ねなければならなくなる。