コロナ禍が長期化する中で首都圏を中心とする不動産市場はどうなったのか、熱海市で起きた土砂流などの自然災害リスクに対してどのような対策を取ればよいのかについて、不動産コンサルタントのさくら事務所は13日に災害リスク対策のオンラインセミナーを開催した。

衰えない都心のマンション需要

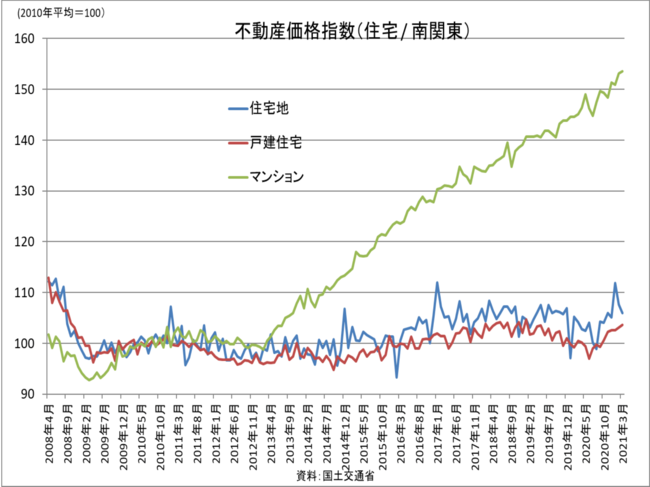

長嶋修・不動産コンサルタント(さくら事務所会長)は日本の不動産市場を世界と比較して「コロナ禍では、日米の無制限ともいえる金融緩和、低金利が継続されているため、金融危機は起きなかった。東京と世界の主要都市の不動産価格をコロナ禍前の2015年で比べてみると、ロンドンや香港、上海に負けて日本は出遅れていた。順位でいうと20位くらいだったが、19年10月には10位くらいまで上昇して、やっとトップテンに入ってきた」と指摘した。新築マンションの価格については「バブルだと何度も言われてきたが、価格は一向に下がらない。需要がある限りは、首都圏のマンション価格は一段高になるのではないか」との見通しを明らかにした。

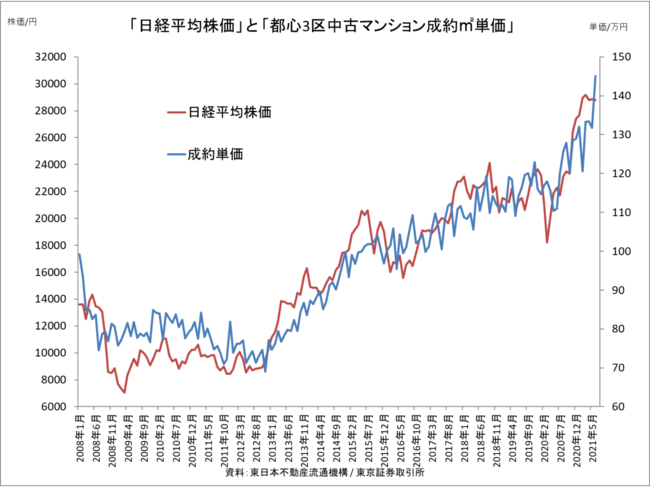

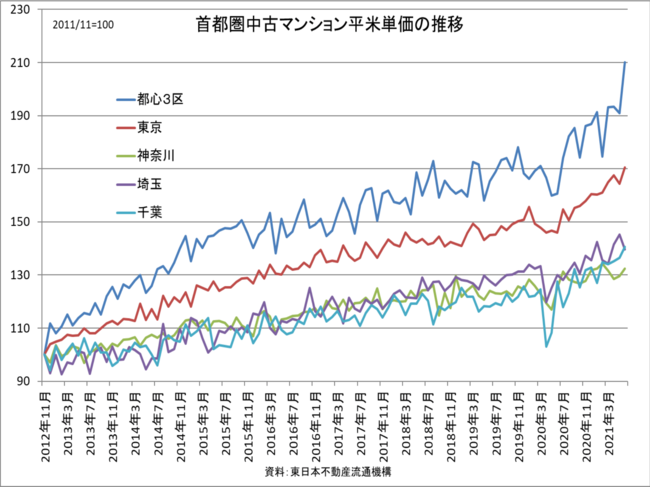

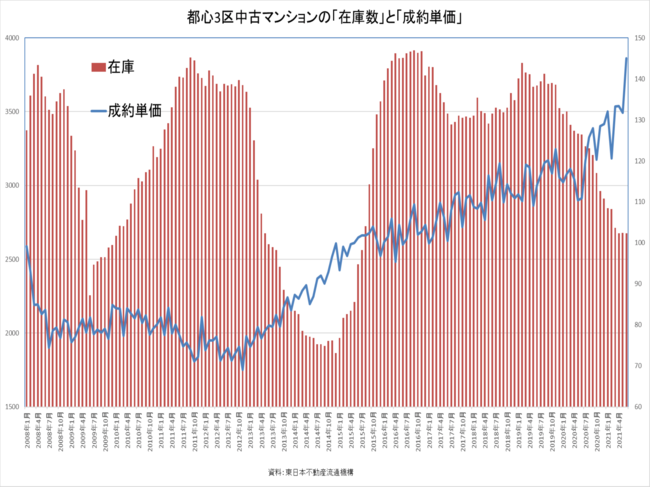

首都圏のマンション市場に関しては「コロナ禍で最初の緊急事態宣言が出されたころ一時は、成約高が前年比較30~40%も落ち込んだが、その後回復して最近は前年を上回っており、衰える気配が見えない」と分析した。首都圏のマンション価格と日経平均株価との連動性を挙げたが「最近は都心のマンション価格が日経平均を突き抜けている」と述べ、「東京都心の3区(千代田、港、中央)に加えて渋谷、新宿、目黒区を入れた6区のマンション価格は特に好調で、6月にはこの地区で8400万円台の中古マンションが売り出された」という事例を明らかにした。

「買い上がり」現象

その理由としては、供給戸数が前年比で20~30%減少するのに対して、需要が5~10%増えている点を挙げる。ここ最近の傾向としては「都心の人気のある一戸建てやマンションでは、売り出し価格よりも成約価格が高くなる『買い上がり』という現象が一部にみられる」という。通常は一つの物件に対して3~4件の申し込みがあり、売り出し価格を下回った価格で成約される。だが、直近では5000万円の売り出し価格だと、5100万円~5300万円とかで成約になるケースがみられるという。米国では一部見られていたが、日本ではこれまでになかった事例だそうで、それだけ都心の立地の良い物件の価格は高騰しているということの表れだ。

再評価される駅近物件

コロナ禍により東京の人口が地方や郊外に人口が移動したのではという見方に対しては「東京の人口が最近数カ月の間に減少したのは外国人が減ったことで説明できる。日本人の東京への流入は減ってはいるが、マイナスにはなっていない。コロナ禍でリモートワークになっても週に2、3回は都心に通勤しなければならない人が大半なので、改めて駅に近いこと、通勤に便利なことなど、空間よりも時間を大事にする傾向が強まったのではないか。暮らす上でのトータルでの便利性が見直された。東京から神奈川、埼玉、千葉に人が流れたと言われているが、これは東京の不動産が高くて移っただけで、東京から逃げ出したわけではない。これにより、都心への通勤時間が1時間から1時間半の場所にある郊外物件の需要が増えている」と指摘した。

場所により資産価格に格差

この数年の水害を中心とした自然災害の多発により、火災保険の保険金額の支払い増加で苦しくなっているのが大手の損害保険各社だ。各社は保険料の値上げをしているが、それでもまだ赤字の状態が続いている。

そうした中で、楽天損保が建物の所在地におけるハザードマップ上の洪水リスク(浸水深)によって保険料に4つの区分を設ける火災保険を2020年1月から売り出した。標準的な建物の例ではマンションの場合、区分による最大の保険料格差が年間で3000円程度、木造住宅は1万1000円ほどの差をつけている。この動きには大手各社も追随しようとしている。

長嶋氏は「今後は金融庁や金融機関が、不動産のある場所の水害リスクがどれくらいあるかによって、不動産の評価を変えてくるのではないか。ハザードマップ内だと資産価格の担保掛け目が7割、さらに水害リスクが高いと5割とかに下がるのではないか」と指摘し、不動産の立地により資産価値に差がつくことになるのではないかとの見通しを示した。今後は住む家の場所を選定する際には、こうした点にも十分考慮に入れながら場所を選ぶ必要がありそうだ。