エネルギー自給率の歴史

エネルギーを調達する時に考えるべきことは、安全を前提に経済性(Economics)、エネルギー安全保障(Energy Security)、環境性能(Environment)です。エネルギー安全保障の観点から自給率が重要になりますが、エネルギーの歴史では重視される点は時代を反映し異なりました。

石炭の使用が本格化し産業革命が進む中で問題になったのは、十分な量の石炭が供給可能かということでした。石炭は多くの国に賦存しており貿易量は限定されていたことから、産業革命から19世紀にかけて自給率そのものは大きな課題ではありませんでした。

第一次世界大戦時、石油を燃料とする航空機、軍用車両が重要な役目を果たしたことから、石油の調達が軍事的に大きな課題になりました。国内に油田を持たない日本は、石油調達の必要性からも太平洋戦争に踏み切ることになりました。

第二次世界大戦後高度成長期まで、エネルギーの中心は石炭でした。日本は鉄鋼生産用の高品位の原料炭を除き国内炭鉱で生産していましたので、1950年のエネルギー自給率は96%もありました。

高度成長期には、中東からの安価な石油が徐々に石炭に変わりエネルギーの主流を占めるようになります。1バレル(159リットル)数ドルという価格競争力と容易な取り扱いが石油利用の急激な拡大につながりました。73年の日本の自給率は10%を下回りました。

73年の第一次オイルショックは、石油依存を深めていた主要国に冷や水を浴びせます。主要国は自給率向上策とエネルギー供給源の多様化に乗り出しました。

自給率向上策として多くの国が注目したのが原子力の利用と国内炭鉱の維持でした。日本も原子力発電の拡大と同時に、採炭条件が悪化し生産数量の減少が続いていた国内炭鉱の生産数量維持の政策を打ち出します。

輸入炭の数倍の価格の国内炭を維持する政策でしたが、採炭条件の悪化と価格上昇が続き2000年代前半になり国内炭鉱はほぼ閉山しました。経済性が優先したわけです。

いま自給率が注目される理由

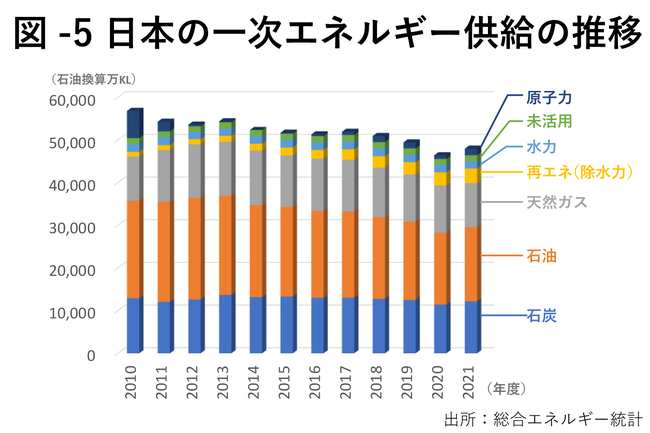

第一次オイルショック後、脱石油を進めた主要国は石炭と天然ガスの利用を進めます。第一次オイルショック時、石油に一次エネルギーの4分の3を依存していた日本の一次エネルギー供給も、輸入炭、液化天然ガス(LNG)、原子力に分散が進みました(図-5)。

欧州連合(EU)でもエネルギーの多様化が進みます。日本の産業界では石油が使われましたが、EUでは天然ガスの利用が増えます。

分散が行われる過程で、エネルギーの安定供給、自給率が大きな課題になることはありませんでしたが、ロシアのウクライナ侵略が主要国を震え上がらせることになりました。ロシアが原油・石油製品、天然ガスで世界一、燃料用石炭でも世界3位の輸出国になっていたからです。

特にロシア産天然ガス依存度が高いEUは、脱ロシア産化石燃料を実行する過程で天然ガス価格の高騰に直面し、大きなエネルギー価格の上昇に見舞われました。発電における天然ガス比率が高いイタリアでは、家庭の電気料金の負担が政府の補助後でも約4倍に高騰しました(図-6)。

脱炭素を進める主要国は、再エネと原子力発電の導入を進め自給率を高めることで脱ロシアを図る構えです。