ジャポニスムの縁で結ばれた日本の実業家

クレマンソーは自身も浮世絵や根付、刀剣、陶磁器など工芸品の蒐集に熱心なジャポニザン(日本愛好家)であった。そのつながりからパリにやってくる日本の蒐集家らとの交流が生まれた。実業家の松方幸次郎はそうしたジャポニスムの縁で結ばれた友人であった。

松方がパリで収集したモネやゴッホら印象派の絵画、ロダンの彫刻などの膨大な蒐集はのちに「松方コレクション」と呼ばれたが、第二次世界大戦で戦勝国となったフランスがこれを没収、戦後はその返還をめぐって日仏間で熾烈な交渉が繰り広げられた。

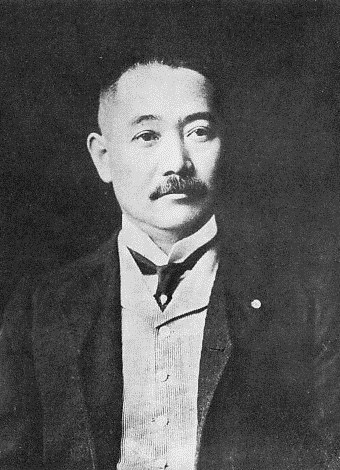

松方幸次郎は公爵で元首相の松方正義を父親に持つ名門の出身である。海軍向けの大型艦船の建造で大きな利益を上げていた川崎造船の社長をつとめ、商談でしばしばパリを訪れるうちに印象派を中心とした欧州絵画の蒐集という、全く未知の世界に踏み入れることになった。

つぎ込まれた資金は当時で3000万円、現在の貨幣価値に置き換えれば300億円に相当する。軍需景気で巨大な利益を手元にしていたとはいえ、美術にはまったく門外漢であった実業家が欧州の近代絵画の蒐集に没入していった理由は何だったのか。

松方がジヴェルニーのモネのアトリエを訪れたのは1921年の6月で、パリからクレマンソーが提供したロールス・ロイスを仕立て、松方の収集の助手をつとめていた若い美術史家の矢代幸雄と留学画家の和田英作が同行した。

出迎えたモネの案内で、花々が咲き乱れる庭の水辺から壁一面に浮世絵を掛けた屋敷の中に入り、『睡蓮』の連作が並ぶアトリエに足を運んだ時、矢代幸雄は思わず「あっ、全く同じ色だ」と驚きの声をあげた、と回想している。

〈つまり窓から覗ける戸外の自然界の色と廊下の浮世絵の色とが、まるでよく似ていて、それから廊下の浮世絵の色と室内にかけてあるモネの画の色とまた親類のような同じ色合いであるということであって、フランスの印象派が、浮世絵を介して、自然美そのものの色彩に目を開き、自然界の光や空気の微動を敏感に感じ取って、モネの芸術ができたという関係を、こんなに実感をもって感じられたことは未だかつてなかった〉(矢代幸雄『芸術のパトロン』)

松方はなかなかの策士でもあった。

ジヴェルニー訪問にあたって、モネへの手土産として用意したのは、彼がこよなく好んだブランディで1808年銘のナポレオンである。差し出されたこの銘酒を手にしたモネは、満面の笑みとともに「ナポレオーン、ナポレオーン」と歓喜の声をあげた。

それから松方は各室に掲げられたモネの作品を見て回ったあと、18点の作品を譲ってほしいと率直に申し出た。「ここに展示しているのはもともと手元に置いておきたい作品なのだが」とモネはためらったが、最後には「そこまであなたが熱意を持ってくれるなら」とこれに応じた。

もとより、松方は大きな造船会社を経営する実業家で、それまで美術への鑑賞眼にも知識にもほとんど縁がない、いわば素人である。世界の収集家が鎬を削るパリでその一角に食い込むような美術収集は、艦船の建造で密接な関係にあった海軍からドイツのUボートの設計図の入手を求められ、そうした諜報活動の隠れ蓑だったという説もある。

しかし、蒐集を進めるなかで松方は日本人にはほとんど西洋の近代美術作品の実物に触れる機会がなく、乏しい印刷物でしか鑑賞できないことに義憤を募らせた。

「日本でも本物の西洋美術を見る場が必要だ」。その思いは「共楽美術館」と名付けた私立の美術館の構想となり、千数百点のぼるであろう「松方コレクション」をそこに収めて人々に鑑賞の機会を提供するという計画となった。親しい英国の画家、ブラングィンがルネサンス様式の回廊を持つ美術館の設計図を描き、東京の麻布に土地を確保するなど、計画は急ピッチで具体化へ歩みを進めた。

ところが、1927年の金融恐慌をきっかけに、経営する川崎造船の経営が暗礁に乗り上げてこの計画は頓挫する。松方は経営者としての立場を問われて同グループのすべての役職から身を引き、「松方コレクション」は第二次世界大戦後まで漂流を重ねることになる。