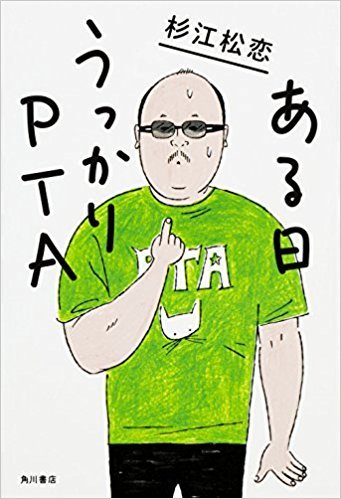

金髪、ヒゲ、サングラスのフリーライターが、突然PTA会長に抜擢。まるでドラマのような展開のノンフィクションが『ある日うっかりPTA』(角川書店)だ。著者の杉江松恋さんは、営業職を経てフリーライターとして独立。学童保育などで保護者との交流はあったものの、PTA会長の打診は寝耳に水だったという。いったんは断ろうとした会長職についた杉江さんが、そのシステムを少し変えたり変えなかったりする様子が小説のようにレポされる。40代男性が経験したPTAは、いったいどんな世界だったのか。杉江さんにお話を聞いた。

1968年東京都生まれ。慶應義塾大学卒業。国内外のミステリーをはじめとする文芸書やノンフィクションなど、幅広いジャンルの書籍について書評・評論活動を展開。読書会、トークイベント、落語会などの主催も精力的にこなす。著作に『読み出したら止まらない! 海外ミステリー マストリード100』(日経文芸文庫)、『路地裏の迷宮踏査』(東京創元社)、共著に『桃月庵白酒と落語十三夜』(桃月庵白酒氏との共著、KADOKAWA)、『絶滅危惧職、講談師を生きる』(神田松之丞氏との共著、新潮社)がある。

夫婦そろって営業職での子育て開始

――子育ては最初から楽しかったですか?

杉江:いやあ、子どもが小さいころは大変だなと思っていました。当時、一般企業で社員をしつつライターの仕事も始めていたものですから、仕事で手いっぱいで、かわいいけど大変だなあと。

――子育て開始の時期って夫婦での話し合いも増えると思うのですが、当時夫婦仲はどうだったのでしょう?

杉江:悪くなかったと思います。共働きでお互いに営業職だったので、お互いの苦労が分かるし、逆に「仕事が大変なんだ」って言い訳もできない。私の会社が家から比較的近かったので、いったん仕事を抜けて迎えに行って、(妻に)バトンタッチして会社に戻るということもしていましたね。

――フリーランスを選んだ理由は、家庭のこともあったのでしょうか?

杉江:子どもが3歳頃の時期に、家庭と仕事のどちらを優先するかを決めようと思いました。フリーライターだと家にいられるからいいなと。会社にはお世話になったけれど、知らないうちに年を取っていく感覚があって自分を取り戻したい気持ちがありました。会社のために骨を埋めてくれ、みたいな部署だったんです。

男だけの営業部からPTAへ

――骨を。

杉江:「軍団」とか「男部」って呼ばれていて男しかいない。フロアにいる240人くらい全部男。上の方針でストライプなしのスーツにえんじ色のネクタイ、靴は黒、ワイシャツも白。質実剛健という言葉がぴったりの軍団ですよ。

――すみません、ちょっと多様性がない感じがするというか……。

杉江:営業成績も伸びていたのでイケイケだったんですよね。休みの日も勉強会があって、当然休日出勤ではなく自主的に出てくるって感じだった。今から15年ほど前ですが、まだバブルが抜け切れていない感じだったのでしょうね。

――そういう環境だと価値観が似ている人が集まると思います。かたやPTAって、女性も多いし、いろんな人がいます。違和感なくいけたものですか?

杉江:PTAって基本的に漠然とした価値観しかないんです。具体性がない。僕が会社員としてやってきた価値観からすると、あまりにもふわふわしていて危険なほど価値観の統一がされていないと感じました。それもあってスローガンを決めましょう、と。