エネルギー基本計画改訂に向けて10月13日、総合資源エネルギー調査会基本政策分科会が開催された。同会では、2050年度に向けたエネルギー需給構造の課題を検証した上で、現行基本計画による30年度目標値の達成状況などを評価する。

今後は、50年までに温室効果ガスの排出を全体としてゼロとする「ネットゼロ」を目指す菅義偉首相の方針も踏まえて、50年までに再生可能エネルギー(再エネ)ですべての電力供給が可能か、現行(第5次)エネルギー基本計画に基づく現行の長期エネルギー需給見通し(長期見通し)で示された30年の再エネ目標である対発電量比22~24%をどこまで上積み可能か、といった点が議論される。

しかし、これまで、日本におけるエネルギー基本計画の議論は、二酸化炭素(CO2)排出の半分以下にすぎない電力供給のあり方(電源構成)に偏重し、需要側での石炭、石油、ガスなど燃料の燃焼で排出されるCO2対策のあり方が軽視されてきた。今後の審議会における議論では、筆者らは次の三つが重要なポイントだと考える。

①エンドユース機器の

低炭素化を今すぐ実施すべき

第一は、電源構成のみに着目するのではなく、最終的なエネルギーのユーザーが、使用の際にCO2を排出しない(減少する)機器への選択を促す政策が不可欠であることだ。これはエンドユース機器の選択であり、例えば、ガソリン・軽油による内燃機関車か電気自動車か、ガスコンロかIHコンロかなどの、どちらを選ぶのかをイメージすると分かりやすい。

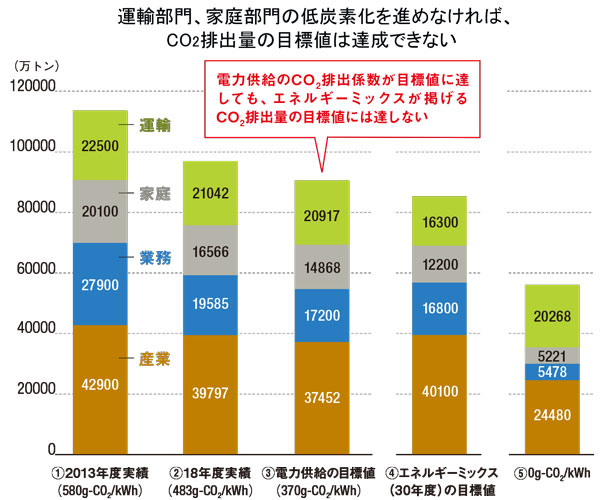

下図は、産業・業務・運輸・家庭の各部門でのエネルギー利用構造が現状のまま(省エネをせず、現状のエンドユース機器の使用を継続する)として、電力の低炭素化が進んだ場合、各部門におけるCO2排出量の低下がどの程度進むのかを示している。

棒グラフの①は13年度、②は18年度のCO2排出量実績値であり、着実に排出量が低下していることがわかる。また、棒グラフの④は、温室効果ガス排出量を30年度までに13年度比26%削減した場合、すなわち現行の第五次エネルギー基本計画で定められた各部門からのCO2排出量である。棒グラフ下に記載した数値は、1kW(㌔ワット)時の発電に伴うCO2排出量を示す排出係数(g−CO2/kW時〈以下、㌘〉)である。

最も注目すべきは、③の棒グラフである。各部門でのエネルギー利用構造が18年度のままで、排出係数が370㌘まで低下した場合の各部門のCO2排出量を示す。370㌘とは、現行のエネルギー基本計画で示された30年度の電源構成比である、液化天然ガス(LNG)27%、石炭火力26%、再エネ22〜24%、原子力20〜22%が達成された場合の排出係数である。