日本の児童手当、出産手当、育児休業手当、就学援助など、子育てに関連する家族関係社会支出の国内総生産(GDP)に対する比率は、1990年の0.35%から2018年度の1.65%まで拡大してきた。しかし西欧諸国と比べれば、日本の水準はまだまだ低い。家族関係社会支出と出生率の間には正の相関があることが認められるので、努力次第で、今後、出生率を上昇させられる可能性はあるだろう。

しかし先進諸国の子育て政策を統計的に検証した山口慎太郎・東京大学大学院経済学研究科教授によれば、効果はあるものの、大きな期待は禁物であるという。たとえば現金給付は子どもの数よりも、教育による質の向上に向かわせることもあるからだ。

また税制改革は母親の就業率を高めるが、必ずしも出生率向上にはつながらない。育休政策の効果は、まだ十分に解明されておらず、不明とする。保育所整備については、それが不足している時期や地域では効果が認められるが、すでに保育所利用が進んでいる場合には、はっきりした効果が見られないという(『子育て支援の経済学』日本評論社、21年)。

必要なのは、結婚・子育て含めた希望を持てる社会

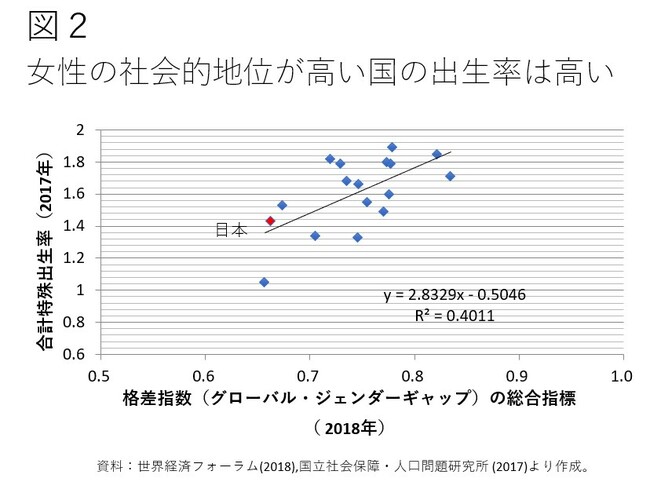

重要であるのは、育休政策、保育への補助金にしても、妻の負担を減らすことにつながらなければ効果的ではないとする点だ。日本の育児休業制度は世界で最も充実していると評価されているものの、実際には男性の育休取得率は低く、取得日数も短い。先進諸国の出生率を比較すると、男性の家事育児参加、ジェンダーギャップの解消が進んでいる国ほど、出生率が高い傾向がある。

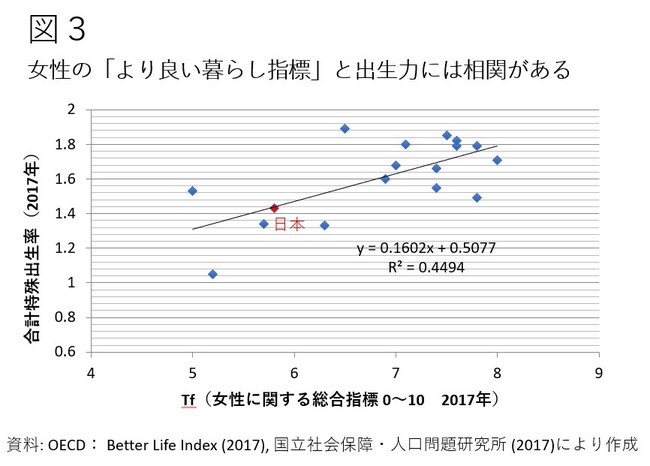

世界経済フォーラムが発表するジェンダー・ギャプ指数が1に近く、男女格差が小さい国ほど出生率が高い(図2)。さまざまな側面から暮らしの質や満足度を図る指標であるベター・ライフ・インデックス(OECD調査)は、女性の総合指標が高い国ほど出生率が高い傾向が認められる。

少子化対策の本質とは、女性が男性にはできない妊娠・出産を引き受けて社会の持続可能性を担いながらも、より高度な教育を受け、能力を発揮して自己実現を達成することを可能にするにはどうしたらよいのか、という問題であるということだ(図3)。