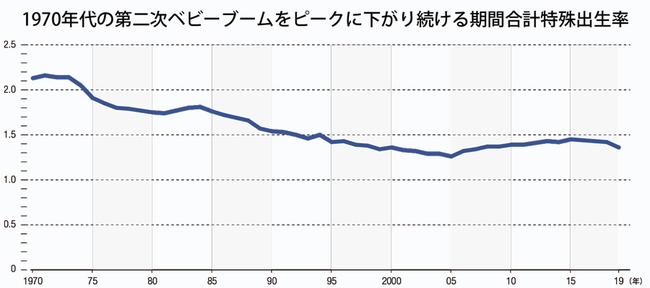

2月22日、厚生労働省が発表した人口動態統計速報によれば、2020年の出生数は前年比2.9%減の87万2683人と過去最少であり、19年に続いて2年連続で90万人を下回った。期間合計特殊出生率は1971年~74年の第二次ベビーブームをピークに下がり続け、2019年は1.36である。

こうした少子化傾向は日本に限らない。東アジア地域やシンガポールの出生率は日本よりも低いし、すべての先進国において出生率は人口を維持する水準に達していない。出生率が下がっていくということは、少数の現役世代が多数の引退世代を経済的に支えることを意味する。今後、社会保障制度が改革されることがあっても、それを持続・充実させるための一つの方法として、出生率の引き上げが必要とされているのだ。

社会保障制度は人々が安心して暮らしていくために不可欠なものであり、これを維持するために出生率を引き上げることは社会全体にとっての利益につながる。一方で、子供を生み育てる費用を直接負担しているのは親である。子供が社会に存在することが社会保障制度の維持をもたらし社会全体が利益を得るにもかかわらず、その費用や労力を負担するのが親に限られてしまうならば、少子化が進んでしまうことは必然だ。

子供を持たない人からすれば、子育て支援策や少子化対策に直接的なメリットを見出せないかもしれないが、他人の子供が立派な大人になることで、間接的には老後の自分を含め、社会の構成員であるわれわれを経済的に支えてくれることになるという事実にも目を向けてほしい。

つまり、子供を生み育てることの費用を下げるために、政策的な介入が必要である。そのためには、待機児童解消に代表されるような子育て支援策の充実はもちろん、若年層の経済環境の改善(非正規雇用対策)など多くの手当が必要だ。

妻の子育て負担の

引き下げを狙い撃つ

これまでの多くの経済学の実証研究によると、児童手当や保育所整備といった様々な少子化対策は出生率引き上げに有効である。そうした諸政策の中でも特に費用対効果が優れる少子化対策とはどのようなものだろうか。有効な政策を考える上で重要なのは、子育てにおける男女平等の視点だ。

もともと、男性の家事・育児負担割合が高い国ほど出生率も高いという正相関があることはよく知られてきた。しかし、このことから直ちに男性の家事・育児を増やせば出生率が上がるかどうかは言えない。仮にそうした因果関係があったとしても、どういう理屈で出生率が上がるのかについてはよくわかっていなかった。

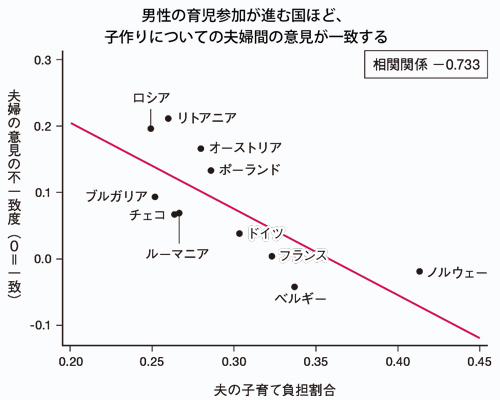

2019年に米ノースウェスタン大学のドゥプケ教授と独レーゲンスブルク大学のキンダーマン教授が発表した論文ではこの点を詳しく検証している。この論文内で参照されている調査では欧州の19カ国で夫と妻それぞれについて、いま子供を持ちたいと思っているかどうかを聞いた。

その結果、まず明らかになったのは、夫婦で意見が一致しないことは珍しくないことだ。そして、3年後にも追跡調査した結果、夫婦ともに子供を持ちたいと思っている夫婦たちほど出生率が高い。当たり前に感じられるかもしれないが、子供を持つかどうかを決めるにあたって、夫婦の合意が重要であることが確認されたのである。

一方、夫婦の意見が一致しない場合には、妻が子供を持ちたくないと思っていることが多く、そうした夫婦は実際に子供を持たない傾向があることがわかった。では、なぜ妻は子供を持つことに消極的なのだろうか。データを詳しく見ていくと、妻が子供を持ちたくないと思っている夫婦では、夫の家事や子育て負担の割合が低いことがわかった。つまり、子供を持つとその負担は主に自分にのしかかると妻は見通しており、それゆえに新たに子供を持つことに抵抗感があるのだ(下図参照)。

(注)15歳未満の子供を1人以上持つ夫婦に限定。縦軸の数字が正であれば

妻が、負であれば夫が子供をもちたくないと考えていることを意味する。

夫婦間の意見が一致している場合、この値はゼロである 写真を拡大

これは少子化対策を設計する上で重要な視点を提供してくれている。これまでの政策論議では、夫婦合わせた子育て負担を減らすことを目標とすることが多かった。しかし、夫婦間での負担割合にも注目する必要があることが、この研究で指摘された。少子化対策の主な原因には妻の子育て負担割合が大きいことがあり、この負担を引き下げることを狙い撃ちしたような政策が必要であることを示しているのだ。

つまり、出生率を増やすには「子育てにおける男女平等」にいかに近づけるかがポイントである。