2011年の東日本大震災による東京電力福島第一原子力発電所事故の発生以来、放射能汚染の恐れがあるとして、福島、群馬、茨城、栃木、千葉の5県産の食品に対して、台湾政府が課していた輸入禁止措置が、この2月、およそ11年ぶりに大筋撤廃された。長年風評被害に悩まされてきた現地の生産者らにとっては朗報だ。これで全面的な輸入規制を維持しているのは中国、韓国だけとなった。

政治対立めぐる「世論戦」で長引いた解決

台湾政府は2月8日に規制解除を発表し、21日に正式に規制が解除された。東日本大震災の前は、5県の食品はコシヒカリ、納豆、鯖、秋刀魚、昆布などの水産加工品が多かったという。

今回、野生鳥獣肉やキノコ類など、残留放射性物質が懸念される一部の食材は除外されている。5県の食品がすぐに台湾に入っていくかどうかわからないが、もともと日本からの輸入食品には県別の産地が明記されるようになっている。その上で、台湾政府は「三つの原則」を表明して、(1)科学的根拠に基づく(2)国際基準以上の厳格さを求める(3)国民の食の安全性を守る、ことを強調した。

実際のところ、台湾において、福島県以外の4県が規制対象であることを正確に把握している一般人はほとんどいない。原発事故の現場である「福島」という名称への拒否感だけが突出して共有されているのが実情で、解禁されたあと、福島県以外の食品について抵抗なく台湾市場に入っていく可能性が高いとみられる。

日本と相互感情も良好な台湾が、長い間、輸入規制を維持していた理由について、日本国内ではその意図を理解できない向きもあったと思うが、実際に食品が安全であるかどうかが焦点ではなかった。解禁の是非をめぐる問題が、台湾の与野党対立や中台対立にも絡み、激しい「世論戦」が展開されたため、解決が長引いたのである。

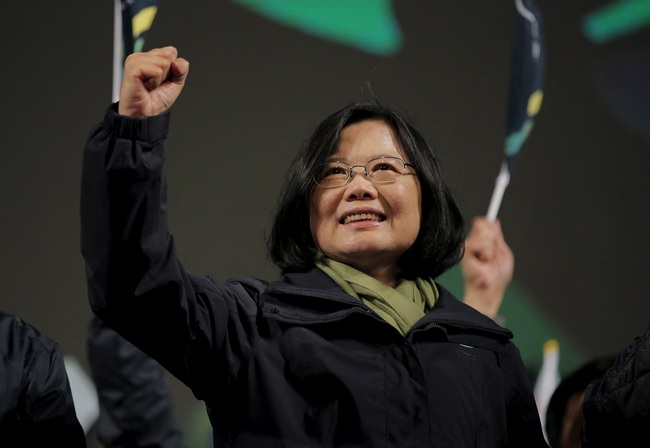

そして、今回、日本が11年間待たされた上にようやく輸入解禁が実現した理由も、蔡英文・民進党政権が情報をめぐる戦いを巧みに制したことが大きかった。