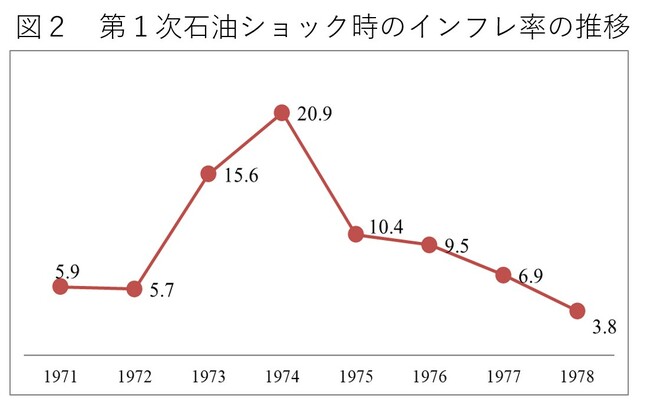

実際、74年度のインフレ率は20.9%となり、実質経済成長率は高度成長開始以降戦後初めてのマイナス成長へと転落した。しかし、74年の春闘はインフレによる賃金の目減り分を補おうと32.9%もの賃上げ率を実現したため、過剰な購買力が生み出され、石油ショックによる輸入インフレをホームメイドインフレに転化させてしまい、元に戻るには4年ほどかかっている。

しかも、第1次石油ショック時のインフレの昂進は、原油価格の高騰によるだけではなく、当時の田中角栄内閣が目玉とした日本列島改造論に基づく大規模公共事業の乱発で上昇傾向にあった金利を引き下げるため、また、変動相場制への移行に伴う円高阻止のため、マネーサプライが2ケタの伸びを続けるなど日本銀行により行われていた金融緩和により元々インフレの素地があったところに、原油価格の高騰が火に油を注ぐ形になってしまったことにも原因がある。

このように原油価格の高騰と金融緩和、過剰な総需要の創出という日本経済が置かれた環境は、まさに第1次石油ショック時と現在の「第3次石油ショック」とでは非常に似通っており、インフレが進む条件が整っていることも共通している。

学ぶべき自助努力で乗り切った第1次石油ショック

しかし、第1次石油ショックという戦後日本経済の未曾有の危機に対しては、民も官も一致団結し、減量経営、省エネ、ロボット化など企業も国民もともに痛みを受ける改革を推進した。確かに短期的には日本経済は混乱し、国民生活は大きな困難に直面したが、あわせて拡張的な財政・金融政策も引き締めへと転換することでインフレの燃料を断った。それとともに、反市場的な行為と目された企業の買い占めや売り惜しみなどの投機対策として「生活関連物資の買占め及び売惜しみに対する緊急措置法(買占め売惜しみ防止法)」を制定し、当時の経済企画庁に物価局、通商産業省に資源エネルギー庁を新設するなどして、知恵と努力で石油ショックの大混乱を乗り切り、80年代以降の日本の繁栄をもたらしたのだ。

つまり、物価対策がもし必要であるとしても、それは、リフレ政策の放棄と着実な財政再建への転換による総需要抑制策の実行と、設備投資や新技術開発強化による生産性の改善、円高への転換による円の購買力の向上など自助努力を通して行われるべきである。価格抑制のための補助金や国民の購買力維持のための給付金の支給、さらには拡張的な財政政策の実行では、単に総需要を増やすだけで、第1次石油ショック時と同じく輸入インフレをホームメイドインフレに転化することで更なるインフレをもたらす悪手となるだけに違いない。その結果、本来一時的な原油価格の高騰による混乱が収まるまでには4年間も費やしたことを忘れてはならない。

しかも、経済学的に考えれば、価格が高くなった財は稀少性が増しているので、市場メカニズムに任せておけば、それを節約する技術が新たに生み出されるか、代替する新しい財が生み出されるのが資本主義のダイナミズムなはずである。政府が政策により人為的に価格の高騰を抑えるのは、そうした技術革新の芽を摘んでしまって、長期的に見れば日本の技術力や産業競争力を損なうことになる。

また、そもそも、政府と日本銀行が協調してインフレを目指しつつ、同時に政府が経済対策としてインフレ抑制を図るのは、アクセルとブレーキを同時に踏むようなもので、政策に整合性の微塵もない矛盾の塊だ。

「第3次石油ショック」という国難に直面しても、安易に政府の補助金や給付金など私たちの子どもたちや将来世代の懐を当てにするのではなく、第1次石油ショック時の先人たちと同じように、進取の気風と不屈の意志、自助努力で乗り切ってみてはいかがだろうか?