戦争による中止から〝官製〟大会開幕へ

太平洋戦争の開戦前夜の1941(昭和16)年、大阪朝日新聞社主催の「第27回全国中等学校優勝野球大会」は、一部で地方予選が始まった7月、文部省により中止が決まった。中国大陸での戦闘の激化にともない、全国の鉄道網は兵員や軍需物資輸送に向けられた。文部省は学生・生徒を居住地に留め置くことを目的に、2府県にまたがる移動を伴う試合を禁止にしたためだ。

翌年の選抜大会も中止になり、全国の球児は甲子園での野球が夢のまた夢と化していた。そんな時、球児に朗報が届いた。42年6月、文部省が全国の道府県庁に対し、甲子園大会の開催を知らせる通知を出した。各中等学校には道府県の学務課などから連絡が入った。

<ただ、大会の骨子は、従来までのものとは少し異なるようであった。通達によると、今度の大会の主催者は、大阪朝日新聞社ではなく、文部省とその外郭団体である大日本学徒体育振興会(略称・学体振)であるという。大会名称も「大日本学徒体育振興大会」という新たな名称に変わり、中等野球はその官製大会の一つの競技という位置づけであるらしかった。>(『幻の甲子園』17~18頁)

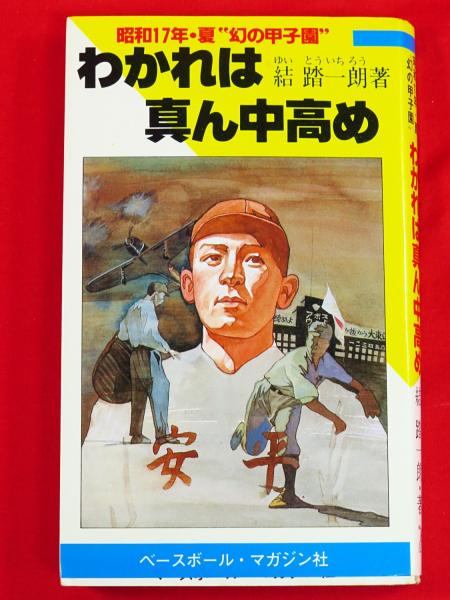

<その意図するところは陸上競技、水泳、相撲、戦場運動、蹴球(サッカー)、籠球(バスケットボール)、射撃、柔道、剣道に野球を加えた10競技を総合体育大会形式で開くことであった><中等学校の大会は「全国中等学校体育総力大会」の名称のもと競技ごとに「錬成大会」と呼ばれ、例えば野球なら「全国中等学校錬成野球大会」だ。(『わかれは真ん中高め』106頁)

大会の目的に「戦意高揚」が掲げられたが、球児たちにとって「甲子園で野球ができる」という喜びは何物にも代えがたかった。甲子園で球児が野球をするのは41年の選抜大会以来1年5カ月ぶりとなる。

全国16地区で予選が行われ、16校の代表が決まった。大阪朝日新聞社が主催した40年の第26回大会は20校が代表に選ばれており、規模は縮小したが、甲子園で野球ができるとあれば問題はない。

「学徒体育振興大会」の開会式は奈良・橿原神宮の外苑運動場で行われた。全10競技に出場する約7500人が参加。軍服姿の将校たちが居並ぶ中、分列行進で式は始まり、東条英機首相も祝辞を述べた。橿原での開会式に続いて翌23日、甲子園で競技が始まった。

ポーツのためではない特別ルールの数々

<大会前には、主催者側から「選士注意事項」なる書類が各校に配られた。それによると、「打者は投手の投球をよけてはならない」とある。「突撃精神に反することはいけない」ということであった。さらに、選手交代も認められないとされた。(略)先発メンバー同士が相互に守備位置を入れ替わることは認められても、ベンチの控え選手と交代することは、原則として禁ずるという制約であった。><「選手は最後まで死力を尽くして戦え」ということであった。>(『幻の甲子園』29頁)。この規定がのちに壮絶な総力戦のもとになる。

甲子園球場のスコアボードには「勝って兜の緒を締めよ」「戦ひ抜かう大東亜戦」の横断幕が掲げられ、戦時中の険しい時局を象徴していた。敵性語として「ストライク」「ボール」「アウト」はそれぞれ日本語に置き換えられるのだが、この大会ではまだ、そのまま使われた。

開幕試合は南関東代表、京王商業(現専大付属)と四国代表、徳島商業が対戦した。現在であれば、試合開始を告げるサイレンが鳴り響くのだが、当時はそれに代わって2人の青年が吹き鳴らすラッパによるファンファーレだった。

<この変更は昭和12(1937)年、盧溝橋事件の勃発により、日本が中国と戦争状態に突入した直後の第23回大会以来のことである。これについては、「サイレンだと近隣の住民が空襲警報と間違える危険性がある」というのがその理由だったとも言われている>(同書48頁)

16校の中には、当時日本の統治下にあった台湾から台北工業も参加した。1912(大正元)年に創立した台北工業は、台湾で唯一の工業学校で、当初は台湾人のための学校だったが、その後に日本人学校と合併。台湾人と日本人が共に学ぶようになったといい、野球部員はほとんどが日本人だったという。

台湾でのライバル、嘉義農林を破って代表になったナインは命がけの踏み絵を迫られた。当時、東シナ海や沖縄近海には、米軍の潜水艦が出没、民間の船にも容赦なく攻撃が続いていた。そうした状況から、学校内には「出場を取りやめるべきでは」という声が上がり、学校側は出場する14人のメンバーには親の承諾書を求めることにした。

<「甲子園で野球がやれるなら、死んでも本望だ」と考える生徒が大半だったが、親の一人が承諾書の提出を拒んだ。エースで4番、主将でもある菊池武男の父親だった。武男の弟、文男もベンチ入りメンバーで、「男の子2人を一度に亡くすわけにいかない」というのが理由だった。武男本人が涙を流して父親を説得、ようやく参加できるようになった。>(同書114頁)