「手上げ方式」を同会議が初めて打ち出したのは、11月11日の第8回会合だった。増田寛也座長代理の説明資料に「医療機関、患者それぞれの手上げ方式とすべきではないか」とある。翌日のメディアは一斉に「手上げ方式」を大きく報じた。

一方、医療部会はその17日後の11月28日に第93回会合が開かれ、厚労省が「骨格案」を表明した。幅広な「手上げ方式」には触れずに、その内容を後退させてしまった。

医療部会には日本医師会副会長をはじめ、病院などから多くの医療関係者が名を連ねている。厚労省の諮問機関であり、内閣官房が所管する全世代型会議とは違い、直接的な利害関係者が多い。日本医師会など医療者への「忖度」が働いていると指摘する関係者もいる。

かつて、厚労省が政策遂行に行き詰まると、官邸主導で同省の頭越しに解決策を講じてきた前例がある。

特別養護老人ホームへの待機者が激増した時に、その受け入れ先として「サービス付き高齢者向け住宅」(サ高住)を国土交通省の新たな住宅政策として打ち出した。11年10月から運用され、11年間で28万戸に広がった。

また、保育所でも待機児童が一向に減少しないため、新しい受け皿として「企業主導型保育所」を官邸主導で新設した。厚労省の基準では認可外施設になるという異例の措置だった。

かかりつけ医についても、厚労省の所管だが、利害関係者を交えない内閣官房の全世代型会議が検討することで、思い切った「改革」への道筋が開けるとの期待感もあった。「手上げ方式」という新たな切り口を提言できたものの、認定制と登録制には踏み込めなかった。手上げ方式は、任意の登録制に近いが、日本医師会に遠慮したのか、登録の用語は使っていない。

全世代型会議の委員の権丈善一慶應義塾大学教授は、「都道府県が認定する」という私案を提出し、第三者による認定制を提言したが、報告書には反映されなかった。

家庭医の確立は「またも」失敗

認定制と登録制に反対している日本医師会の存在は大きい。家庭医を巡る反対行動は実は今回が第2ラウンドだった。

1985年に当時の厚生省は、「家庭医に関する懇談会」を開設し、2年後の報告書で「家庭医機能10項目」を公表した。10項目には「健康相談を行う」「全人的に対応する」「必要な時にいつでも連絡が取れる」などが掲げられ、欧米の家庭医(GP)と重なる内容だった。

日本医師会は、同懇談会の議論のなかで家庭医の導入に反対し続けた。報酬の支払い方法を治療ごとの出来高制から、患者数に応じた人頭払いへの移行も論議されていた。日本医師会は「医療の国家統制につながる」「診療報酬の削減が本当の狙いだ」と主張し反対した。

最終的に厚生省は力負けし、家庭医構想を取り下げた。以降、同省内では家庭医の用語はタブーとなり使わなくなる。一方、日本医師会が家庭医に代わって「発明」したのがかかりつけ医であった。

日本では軽い風邪やケガでも大学病院で受診できる。フリーアクセスが当たり前だからだ。本来、高度治療に専念するはずの病院が患者であふれてしまう。重複受診による重複検査、多剤投与の弊害が指摘されている。

医療の責任が医療者ではなく、国民個人に負わされている結果でもある。

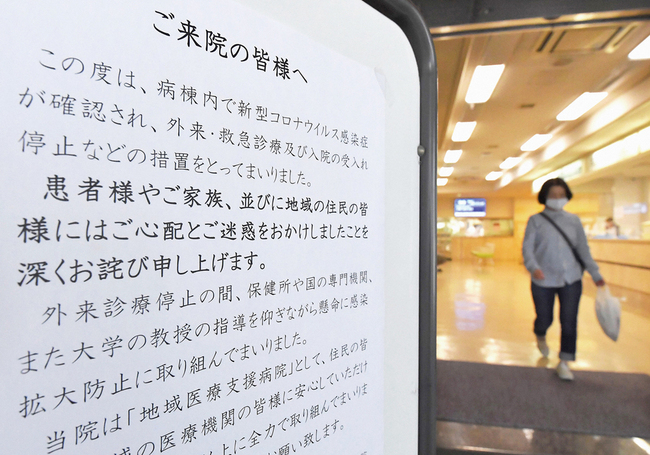

コロナ禍にあって、発熱や心身の不調時に相談相手になってくれる医療者の必要性を感じた人は多い。介護保険のケアマネジャーに相当する相談相手が医療には不在だ。家庭医は診療だけでなく、相談を受けて関連の医療・福祉サービアスにつなぐ責任も負う。

家庭医導入の絶好の機会をコロナ禍がもたらした。世論の盛り上がりがいまひとつなのは残念だ。