喧噪の中で、筆者の携帯が鳴った。人垣をかき分けるようにしてホールの奥から大使公邸の玄関口の車寄せに急いだ。

そして車を降りてきた背の高い白髪の初老の紳士に、筆者は「ボンソワール、ムッシュ。今夜は私がエスコート役です」と話しかけた。その紳士の名は、アラン・ドロン。そして彼は即座に筆者に問いかけた。

「ミレイユはどこにいるのか」、と。

今から16年前の2008年12月、パリの駐仏日本大使館のエピソードである。その日の朝、筆者の執務室に飯村豊駐仏大使から電話があった。

その夜の大使公邸での天皇誕生日(日本の海外でのナショナルデー)のレセプションにアラン・ドロンから出席の返事があったと大使は嬉しそうにつげた。思いもかけないことであったので、大使も半信半疑だが、もし来館したら筆者に案内するようにという指示だった。

「奇跡の国」日本の再評価へ

実は、この年、大使館が現地で著名な出席者を呼ぼうと、日本に関心のありそうな著名人に分野や地位を問わず広く招待状を送っていた。その真意は、中国のナショナルデ―にはサルコジ仏大統領まで出席するというのに、日本大使館には大統領どころか主要閣僚や著名人もあまり来ない。人物交流は外交活動の出発であり、かなめだ。

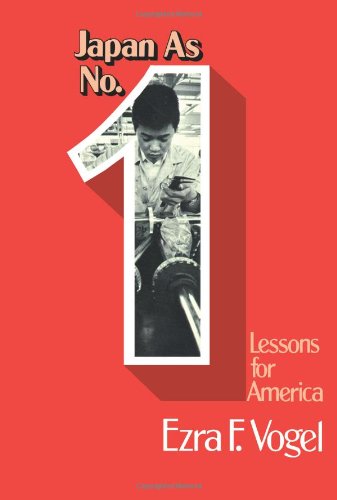

かつて筆者が80年代後半にパリで留学生であったころは、大きな書店の店頭に、エズラ・ボーゲルの『Japan as Number one』や盛田昭夫ソニー会長の『Made in Japan』、同氏と石原慎太郎の『NOと言える日本』などの仏語訳が並んで日本熱が高まっていた。オペラ通りには日本人観光客用の土産物屋(観光グッズだけでなく、高級衣類や装飾品まで)が並び、三越がオペラ座の前に堂々と大きな店舗を構えていたころだ。

日本語学習熱もビシネスマンの間で高まっていた。日本語は英語に次ぐ世界の公用語と言わんばかりの勢いだった。

それから四半世紀後に筆者が省庁間人物交流で2年間広報文化担当公使としてフランスに滞在した時には、東洋の登り龍、「奇跡の国日本」の面影はもはやなかった。そこでその年、日本大使館幹部が頭を絞り、その期待に応じてくれたひとりがアラン・ドロンだった。