隣国について考える

『坂の上の雲』を書いた4年半、『菜の花の沖』を書いた3年の間、「ロシアとは何か?」を考え続けたという筆者が、その中で感じたことを記していく。日本人の多くは、おそらくロシアの歴史よりも、米国の歴史の方をよく知っているだろう。日本を開国させたのも米国だ。ただ、大砲をチラつかせ、それまでの慣例の長崎ではなく、江戸に直接乗り込んできた。一方で、同時期に日本との通商を求めたロシアのプチャーチンは長崎に行った。ロシアの歴史は「タタールのくびき」で知られる通り、苦難に満ちている。それが国の性質に大きな影響を与えている。隣国を知るための良書だ。

世界の謎を解く

フランス人ラ・ペルーズ、イギリス人ブロートン、そして「日本周航記」を記したロシア人クルーゼンシュテルンによる調査によって、19世紀初頭、サハリンは半島であると認定されていた。それを覆したのが「間宮海峡」として名を残す間宮林蔵だ。栄光の一方で、「シーボルト事件」の密告者という濡れ衣を着せられる不運にもあった。融通の利かない人柄が影響したのではないかと想像してしまうが、そうした人でなければ大冒険は成し遂げられなかったはずだ。

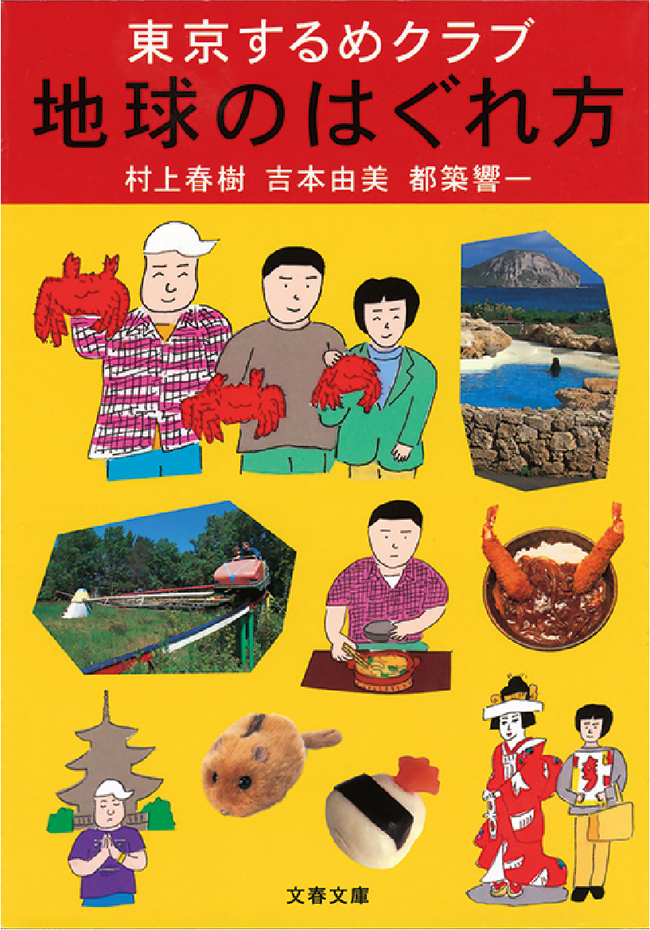

旅をしながら考える

作家、エッセイスト、編集者の3人が各地を旅するうちの一つがサハリンだ。様々な角度からサハリンを切りとっていく。単行本が出たのが2004年。当時は石油・天然ガス開発で、町はバブルに沸いていた。舗装もされていない道路を高級車が走る様子は、19世紀の米国のゴールドラッシュを彷彿とさせる。成長すると大陸に渡るロシア人とは違い、固有のサハリン人をつくっていくのは韓国系の人たちではないかという指摘も興味深い。