最新記事一覧

「BBC News」の記事一覧はこちら-

2026/02/22 西山隆行

米国の連邦最高裁判所は、トランプ大統領による包括的な関税政策は違法で無効だと判示した。これに対しトランプ大統領は全世界に10%の追加関税を150日間課する布告に署名する措置をとった。なぜ、すぐに対抗策がなされたのか。

-

2026/02/22 中島恵

9連休の春節休暇に入った中国からの日本への観光客が減っている。高市早苗首相の台湾有事を巡る発言による日本への渡航自粛を呼び掛けの影響を受けた形。それでも日本に来ている人はいるのか。どのような人なのか。

-

『雨に祟られた晩秋の南北ベトナム、中国国境の町からサイゴンへ』 第3回

2026/02/22 高野凌11月8日。ハノイ空港から路線バスでハノイ旧市街に向かった。工事のため路線バスは迂回路を通ったため降りたバス停からホステルまで、2キロ近くも歩かされた。11年前のベトナム訪問時と比較してハノイには新しい高層ビルが増えたが、それ以上にフード…

-

若手と越境者に任せた企業だけが成功した

2026/02/21 八尋俊英前回は、AI時代に日本企業が“人を見る力”を失いつつある構造を取り上げた。今回はその続きとして、若手や越境者に権限を渡したときに何が起きるのかを、具体的な事例から見ていきたい。結論から言えば、日本企業が大きく伸びた瞬間には、私が垣間見た少…

-

〈辛酸なめ子×大武美保子|中高同窓生特別トークPART1〉

2026/02/21 大武美保子,WedgeONLINE公式YouTubeチャンネル漫画家・辛酸なめ子さんと認知症予防研究者・大武美保子さんが、脳の健康とコミュニケーションについて対談。前編は情報過多時代の脳ケアや認知症予防の会話法、昭和世代特有の悩みなど、毎日を心豊かに過ごすための実践的ヒントにあふれた内容です。

-

2026/02/21 岩淺力也

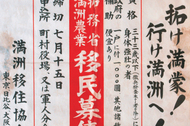

複雑な満蒙開拓の歴史に正面から向き合った『信濃毎日新聞』の連載『鍬を握る』。連載を通じて読者に伝えたかったこととは? 担当者に思いを聞いた。

-

2026/02/20 吉永ケンジ

韓国はサウジアラビアで開かれたエアショーに、安圭伯国防部長官が率いる防衛産業輸出チームと曲技飛行チーム「ブラックイーグルス」を送り込み、中東進出への地固めを行った。

-

AI時代に就活を壊しているのは企業の人を見る力

2026/02/20 八尋俊英春は、企業が新入社員を迎え、学生が就職活動を始める季節だ。しかし、この時期になると毎年のように耳にするのが、「最近の学生は主体性がない」「優秀な人材が採れない」といった“学生側の問題”を指摘する声である。だが、実際に現場を見てきた立場から…

-

2026/02/20 服部倫卓

プーチン大統領は、2025年にロシアが30カ国以上に軍事製品を供給し、輸出総額が150億ドル(約2.3兆円)を超えたと発言した。ロシアの軍需産業は、ウクライナ侵攻を続ける自国軍への供給で手一杯と考えられていたが、この発言は、信用できるもの…

-

2026/02/20 大城慶吾

かつて、満蒙開拓という〝国策〟に多くの人々が絡めとられた。どうしてそうなったのか。満州移民の実像、当初掲げられた理念との乖離……。埋もれた歴史を「証言者たち」の語りから掘り起こす。

-

2026/02/20 岡崎研究所

トランプ政権の振る舞いは、中世の絶対王政のような「新王政主義」と言える。国家とか国益という概念はなく、トランプが世界を意のままに支配する絶対的な「王」となり、一族と少数の限定的な超エリートを永続的に資する体系を作ろうとしている。

-

2026/02/19 池上重輔

多くの経営者たちが小中高における次世代の若者・子どもの教育について、「このままでは自社の未来を託せる人材が育たないのではないか」という切実な問題意識である。経営者たちが学校教育に対して期待していることとは。

-

2026/02/19 田中充

ミラノ・コルティナ五輪のフィギュアスケート・ペアで「りくりゅう」こと三浦璃来、木原龍一組がこの種目の日本勢初となる金メダルを獲得した。男女のシングルが実力も人気も圧倒的な日本フィギュア界で、地道な努力が花を咲かせた。

-

2026/02/19 岡崎研究所

トランプ大統領は、カナダが中国との取引に合意すれば、米国はカナダの全対米輸出に100%の関税を課すと、脅しをかけた。米国とのガチンコ勝負を選択したカーニー首相の人気は高いが、これが長引けば長引くほどカナダ経済へのマイナスの影響は大きい。

-

2026/02/18 海野素央

本稿では、まずトランプと政策別の支持率を紹介し、次に彼の元側近スティーブン・バノン氏とトランプがどのようにして11月3日の中間選挙に勝利しようとしているのか説明する。そのうえで、次の日米首脳会談と中間選挙の関係について述べる。

-

2026/02/18 佐々木伸

米国とイランで2月17日から始まる核交渉は、「イランのウラン濃縮施設を国外に移設」することで合意できるかが焦点。ただ、軍部によるクーデターの憶測も出始めるなどイラン情勢の緊迫度が再び高まってきた。

-

2026/02/18 真田康弘

「これは博打ではないか」――。スルメイカの漁獲枠を決めるための意見交換会で、漁業関係者から出た言葉である。水産庁は今、資源状態が極めて悪いスルメイカに関して、科学的根拠もなく、「博打」としか言いようのない方法で管理しようとしている。

-

2026/02/18 岡崎研究所

多くのメディアは 長年の交渉の末締結されたインドとEUのFTAに注目したが、両者間では「安全保障・防衛パートナーシップ」も合意されている。成果が得られるかは合意を具体化することにかかっているのだが、そこには3つの障害を克服する必要がある。

-

2026/02/17 佐藤泰裕

地域間の文化や慣習は人々の興味をひきやすく、地方創生の重要なコンテンツにもなる。ただ、情報通信技術や交通網の発達により、文化や慣習の地域差は以前より小さくなっているようにも感じる。この直感は正しいのか、良い動きなのか。

|

|

|