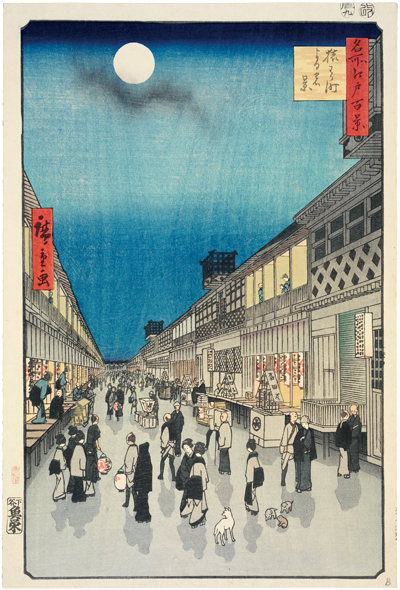

月明かりが夜の町を美しく照らしています。この一作は、世界の後期印象派を代表するあのゴッホさんが特に憧れ、そして愛した浮世絵です。

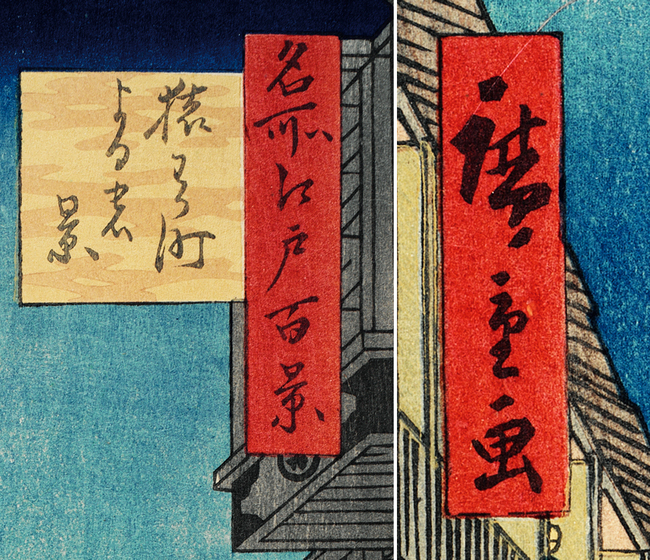

歌川広重「名所江戸百景 猿わか町よる之景」 Photograph © 2019 Museum of Fine Arts, Boston. All rights reserved. William S. and John T. Spaulding Collection,1921.21.10436

「あてなしぼかし」の逸品

美しいまんまるお月さまの浮世絵です。歌川広重さんの「名所江戸百景 猿わか町よる之景」は安政3年(1856)頃の作品(①⑩)。猿若町とは、現在の台東区浅草6丁目付近、浅草寺の本堂から北東へ道なりに500メートルほどの場所で、町名は変わってもこの通りは残っており、「浅草猿若町の碑」があります。

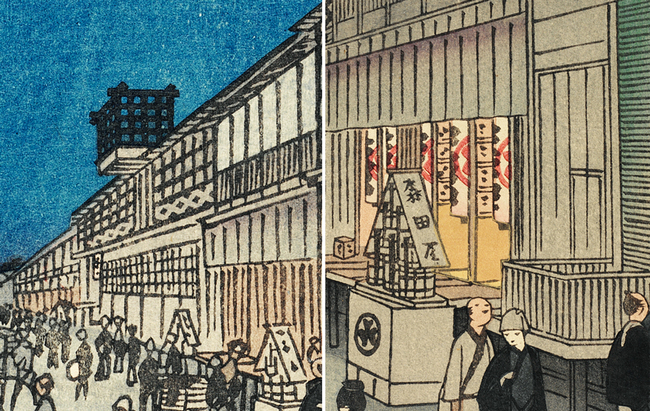

当時、猿若町といえば江戸三座のある町として知られ、この通りの右側に芝居小屋が3軒並んでいました。奥から中村座(②)、市村座、森田座(③)。屋根に櫓(やぐら)を掲げているのは公認の印で、芝居興行を許された芝居小屋である証し。最大の照明は太陽、小屋の雨戸の開け閉めで昼夜の場面を作り出していました。芝居は早朝から日没までのお天道さまが頼り。この絵は芝居がはねた19時~20時頃、見事な満月の陰暦15日の夜です。

江戸の歌舞伎劇場の創始者、猿若勘三郎さん、のちの中村勘三郎さんの「猿若」が町名の由縁です。「平成中村座」を旗揚げしたあの名優、素敵だった18代目中村勘三郎さんのご先祖さまです。通りの反対側には芝居茶屋が並び、食事や休憩などで賑わいます。