広めの賃貸に住むという選択肢が少ないなかで、政府はアパートを振り出しにして、少し広めの公営などの賃貸、マンションへと住み替え、戸建てを中心とした持ち家がゴールという「住宅双六」のような人生を標準パターンとし、住宅を購入する中間層への金融支援を政策の軸としてきた。1980年代以降は、内需拡大の手段として融資戸数の拡大だけではなく、融資額も大きく増えた。そして、バブル崩壊後は、景気対策の手段として住宅金融公庫(現・住宅金融支援機構)を通じた持ち家取得への融資が広がっていった。

持ち家のほうが割安だとしても、本来巨額の住宅ローンを組むことができる人は限られているはずである。しかし、90年代後半以降の金融緩和の中で、住宅ローン向けの金利が極めて低い状態が続き、金融機関の間の競争が激しくなる中で、以前よりも少ない頭金でローンが組まれる傾向にある。そのような状況を背景に、住まいの改善には持ち家の購入が必然とされ続けた。

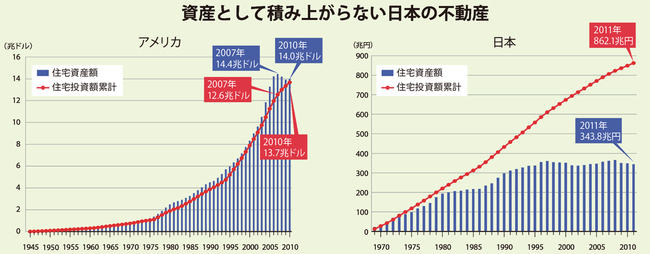

日本のように多くの人が一世代限りで消費することを念頭に住宅を購入するとき、誰かが自分の住宅を中古住宅として売り出そうにも高く売ることは難しい。仮に売り出された住宅が中古住宅として利用に堪えるものであったとしても、多くの人が住宅の価値を劣化させているなかで、その住宅だけには本当の価値があるということを買い手が知るのは簡単ではないからである。そのような情報を得るために「取引費用」を負担するくらいなら、住宅を新築するために整地した土地だけを欲しいという買い手も少なくはないだろう。

中古住宅の流通には、買い手側にとって、住宅に深刻な欠陥がないと判断できるような情報が提供されることが重要であり、そのような情報を取得するために「取引費用」がかかる。そこで必要な情報とは、端的に住宅の質とそれに応じた価格である。買い手は、売り手の提示する価格が住宅の質に見合わない不当なものだとわかっていれば、当然購入を控える。しかし、もしそれが簡単にはわからないとなると、高い費用を払って質の悪いものを入手することになりかねない。価格に見合わないものが市場に混じっていて、しかもその質を判断するために高い「取引費用」がかかるとすれば、買い手は購入を控えるようになる。結果的に、良質な住宅でも妥当な価格で販売することが難しくなり、中古住宅の市場が成り立ちにくくなるのである。