旧ソ連のアルメニアとアゼルバイジャンで、凍結状態にあったナゴルノカラバフ紛争が再燃した。武力による現状変更が半ば追認される現状は、冷戦後の国際秩序の変化を示している。

本稿について、小泉悠氏(東京大学先端科学技術研究センター特任助教)による解説「ナゴルノカラバフ紛争で際立つ、きな臭いロシアの〝同盟観〟」はこちら。

新型コロナウイルスの第2波の到来と米大統領選の最中、突然勃発した「第二次ナゴルノカラバフ戦争」。1カ月半ほど続いた戦闘は2020年11月10日のモスクワ時間午前0時に停戦合意が発効したが、両者の対立はむしろ激しさを増す一方だ。

対話での解決の目途を立てられず、30年間近く「凍結状態」にあったこの国際紛争は、なぜ今になって再燃したのか。同盟国の敗北を意味する停戦合意の締結を促したロシアの思惑は何だったのか。そして、遠く離れた日本にとって、この戦争は全く関係のない「対岸の火事」なのか。本稿では、多くのメディアに看過されたナゴルノカラバフ戦争が持つ意味を、この三つのテーマを中心に検証する。

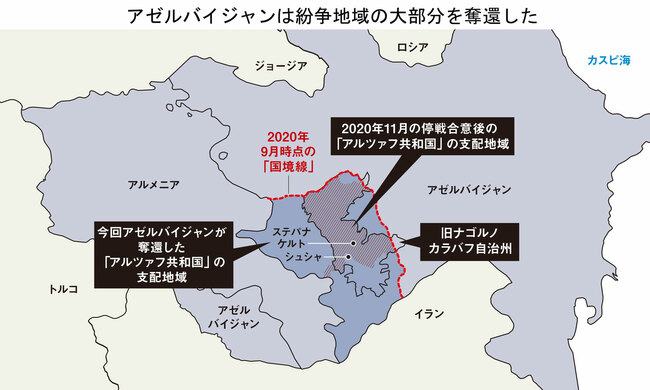

1994年にアルメニア側の圧勝で終わった第一次ナゴルノカラバフ戦争の結果として、アルメニア人が多数を占める旧ナゴルノカラバフ自治州を含むアゼルバイジャン領土の一部はアルメニアの支配下に置かれた。自治州は事実上独立国家の「アルツァフ共和国」となり、自治州以外の占領下のアゼルバイジャン領土は、「アルツァフ共和国」を囲む「緩衝地帯」の役割を果たすようになった。

第二次ナゴルノカラバフ戦争はこの現状を一気に覆した。専門家の予想を大きく上回る勝利を収めたアゼルバイジャンは「緩衝地帯」のほぼ全域を取り戻し、「アルツァフ共和国」の二番目に大きな町、シュシャも手に入れた。事実上、アルメニアの敗戦である。停戦合意は「アルツァフ共和国」の今後に一切言及していないが、合意に基づいて「アルツァフ共和国」とアルメニアをつなぐラチン回廊に配備されたロシアの平和維持部隊が「アルツァフ共和国」の存続を事実上保障することになる。

なぜ30年近く断続的な小競り合いにとどまっていた紛争が、大規模な衝突へと発展したのか。アゼルバイジャンが侵攻を決断した理由には、大きくいって三つあると思われる。

一つ目は、長年にわたり行われた和平交渉が奏功しなかったことである。2018年までナゴルノカラバフ出身の人物が大統領と首相の地位にあったアルメニアは、交渉自体に対して極めて消極的であり、アルメニアの世論もアゼルバイジャンへのいかなる譲歩を一貫して拒んできた。結局のところ、空回りし続ける外交に失望感を募らせていったアゼルバイジャンは、膠着した現状を武力で一気に打破するという選択肢を選んだ。

二つ目の理由は、両国間のパワーバランスがこの十数年で大きくアゼルバイジャン側に傾いたことである。産油国であるアゼルバイジャンは、00年代の半ばにおいて世界で最も急激な経済成長を遂げた国の一つとなった。14年時点でアゼルバイジャンの名目国内総生産(GDP)と軍事費はアルメニアのおおよそ7倍まで膨らんだ。その後その差は多少縮んだものの、アゼルバイジャンが急速に進めてきた軍の近代化が、今回の侵攻に有利な状況をつくり上げたのは間違いない。

三つ目の理由は、ロシアとアルメニアの関係の冷え込みである。18年の民主主義革命で誕生したアルメニアのパシニャン政権は、従来の親露路線の部分的な見直しとともに、外交政策の多角化の一環として欧米との接近も試みた。旧ソ連圏でたびたび起こる革命に当初から強い警戒心を持っていたロシアは、自らがリードしている集団安全保障条約機構(CSTO)の加盟国であるアルメニアが「両賭け」をしようとしているのを見て、不満を隠さなかった。

それを見たアゼルバイジャンは、多少のエスカレーションでもロシアは待ったを掛けないと予想した。それは見事に的中し、地域大国トルコの支援も取り付けたアゼルバイジャンは戦闘開始後も、限定的な進展に満足せず、最後までアルメニアに強硬姿勢で臨むことができた。