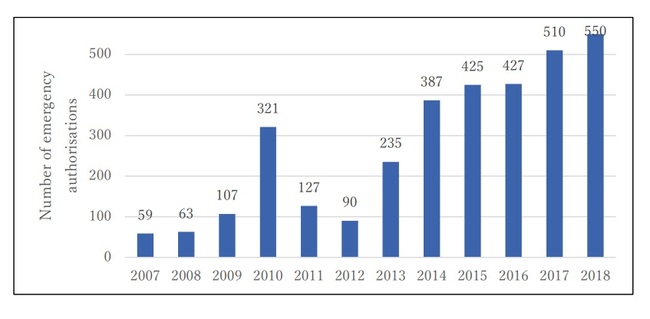

EUのリポートによれば緊急許可の件数は年々増加し、2018年には550件に上っています。ネオニコチノイド系農薬も、フランスやベルギー、オランダなど各国で使われています。

EUにおける農薬の緊急許可件数の推移

EU自身もリポートで正直に認めているのですが、農薬の出荷量から見るリスク指標では、2011〜13年と17年を比較すると2割減。ところが、どの農薬の使用が何度緊急許可されたかから算出したリスク指標では、むしろ5割も上昇しているのです。

EUの理念と実態の乖離

また、EUの農薬規制は、農産物をEUに輸出したい国にとっては、科学的根拠のない貿易障壁とみなされる面があります。EUのリポートは、2015年から18年にかけて、EU以外の国々からWTOに、EUの農薬がらみで208件の「Specific Trade Concerns」(特定の貿易上の関心事項)が提起されたことも伝えています。EU側から他国へのこの間の提起は2件です。

英国がEUから離脱したBrexitはさまざまな要因がありますが、英国の農業者がEUの規制に嫌気がさし、賛成に回った面はあるようです。そもそも、EUが2018年、一部のネオニコチノイド系農薬を禁止したのも一枚岩ではなく、英国は根拠が不確かだとして反対票を投じていました。

英国の農家向けウェブサイトを見ると、Brexitで、より実践的かつサイエンスベースの規制が英国で運用され、新技術の利用もすばやく進むようになれば、英国農業にとって大きなチャンスとなり得る、と期待が膨らんでいます。

このように、EUの農薬規制は一筋縄では行きません。もし、日本がEU並みの農薬規制を行ったら、WTOのこれだけの数の係争に耐えられる体力はありません。

早川理事長は、「EUの表向きの数値だけを真似しても意味がない。EUの立派なところは、こうした問題点もしっかりとリポートにして公表しているところ。日本は、内容をもっと深く調べて、学ぶべきところを学ばなければいけない」と話します。

ちなみに、EUのイメージと実態の乖離は、遺伝子組換え作物の取扱いでも見られます。EUでは、遺伝子組換えの表示や栽培規制が厳しく、栽培は遺伝子組換えトウモロコシがスペインとポルトガルで計10数万ヘクタール植えられているのみ。店頭でも遺伝子組換え食品は見かけません。そのため、日本でも「遺伝子組換え対策先進地」として環境団体や消費者団体などの受けがよいのです。

しかし、実際には飼料として大豆や大豆ミール(油をとった後のかす)を1000万トン以上輸入しており、アメリカやブラジルなどからの輸入が大半であることから、多くは遺伝子組換え品種とみられています。遺伝子組換えの飼料を食べさせて得た肉や卵などは、EUでも遺伝子組換えと表示して売る必要がありません。そのため、EUの消費者は気付かぬまま、実際には遺伝子組換えの恩恵を受けています。

EUのこの“老獪さ”、そしてイメージを作る演出力を、日本は学ぶべきなのでしょう。しかし、EUを簡単に真似られるわけではなく、日本の実情を無視して真似てよいわけでもありません。

ドローンで解決するほど単純ではない

欧米に比べて日本は高温かつ湿度が高く、病害虫や雑草が増殖しやすい特徴があります。大陸から、ウンカなどの害虫も飛来します。温暖化により、病害虫や雑草の被害は増加傾向にある、と考えられています。水田作は、温室効果ガスを大量発生する農法でもあります。そして、エネルギー資源がなく鉱物資源も不足し、大量の食料・飼料を輸入する国でもあります。

そうした日本の実情に合う対策、欧米とは異なるアイデアが必要です。ところが、みどりの戦略案では、EUの表面的な数字や対策の追随が目立ちます。そして、その合間にさまざまな流行ワードがちりばめられている、という感じなのです。

たとえば、ドローンは、「イノベーション等による持続的生産体制の構築」の象徴らしく、ドローンによるピンポイント農薬・肥料散布の普及/ドローン散布可能な農薬登録の拡大/ドローン等を活用したリモートセンシングによる生育・病害虫管理技術の確立/ドローンやAIを用いた病害虫の画像診断技術の普及というふうに、案の中で手厚く取りあげられています。たしかに、ドローンを飛ばして病害虫被害を画像診断しドローンを飛ばしてそこだけに局所的に農薬散布すれば、人手がかからず化学農薬の使用量は必要最小限となり理想的……。