ところが、そう簡単な話ではないのです。日植防の早川理事長は「病虫害の被害が目に見えた時には、目に見えていない部分にまで被害が及んでいるのが普通だ」と言います。小さな虫の増殖拡大は目には見えにくいものですし、ましてやカビの胞子の飛散や細菌の増殖し始めは見えません。そのため、農薬の局所散布は、どの程度の広さまで行うかの判断が非常に難しいのです。どんな作物において、どのような虫の被害や病害が発生し、どの農薬を選んで散布するか、という組み合わせによっても、その広さは変わってきます。そうした注意がなければ、ドローンで散布しても実際には既に病虫害が周辺に広がっていて、被害が止まらない、となってしまいます。

早川理事長が所属する日植防でも今、ドローンを用いた場合の散布量と防除効果等について研究中。まだ結果は出ていません。ドローンを普及させれば解決、というほど農業は単純ではありません。

あやしい詐欺的資材の跋扈につながりかねない

早川理事長は、化学農薬の削減策として示されている『「バイオスティミュラント(植物の免疫力を高める技術)を活用した革新的作物保護技術の開発』という文言にも引っかかる、と言います。

バイオスティミュラント(Biostimulant)はEUで脚光を浴びている資材ですが、EUの規制では農薬としては扱われず、植物が土壌に根を生やし養分を吸収して育つ際の「栄養プロセスを活性化する物質」と定義されています。2019年、農薬ではないことがわざわざ公式文書で示されているのです。

なのに、日本のみどりの戦略案では、「革新的」という言葉が使われ農薬の代替となるような書きぶりです。しかも、新型コロナウイルス感染症にからみ、医学的な定義がなく広告宣伝の惹句とみなされている“免疫力”という言葉まで使われています。

日本の農業現場では昔、あやしい資材が「植物に活力を付け、病害虫を撃退する」「減農薬、無農薬農業に使える」などの触れ込みで販売され、分析したら化学農薬が含まれていた、という事件が頻発しました。1990年代から2000年代初頭にかけてのことです。

バイオスティミュラント自体は、科学的なアプローチで研究が進んでいるものなのですが、まだ開発途上の資材の一つに過ぎません。なのになぜ、農水省はこれだけをことさらに取りあげて公式文書でこのような誤解を招く内容を書くのか?

これまで、農水省の担当課は問題のある資材を指導し、リスクアナリシスに則った適正な農薬等を正しく使うように動いてきたのです。こうした姿勢がまた、あやしい詐欺的資材の跋扈につながりかねないのでは、と早川理事長は心配しています。

リスク換算も、意味不明

一方、私は「化学農薬50%削減(リスク換算)」という言葉が気になります。リスクという言葉が使われているといかにも、科学的な感じ。しかし、人へのリスクなのか、生物多様性へのリスクなのか、ハチへのリスクか、環境蓄積リスクなのか、不明です。たとえば、ネオニコチノイド系殺虫剤の一部はハチに対する毒性は大きいのですが、ヒトに対する毒性は他の殺虫剤に比べて著しく低いのです(一時、ヒトの発達神経毒性への影響が指摘されましたが、内閣府食品安全委員会はこのデータも踏まえてリスク評価を行い、適切に使えば問題なしとしています)。リスク換算と言うとき、どのリスクを重視するかによって数値はまったく変わってきます。化学農薬50%削減がなにを指すのか、現時点では意味不明です。

有機農業推進派からも批判

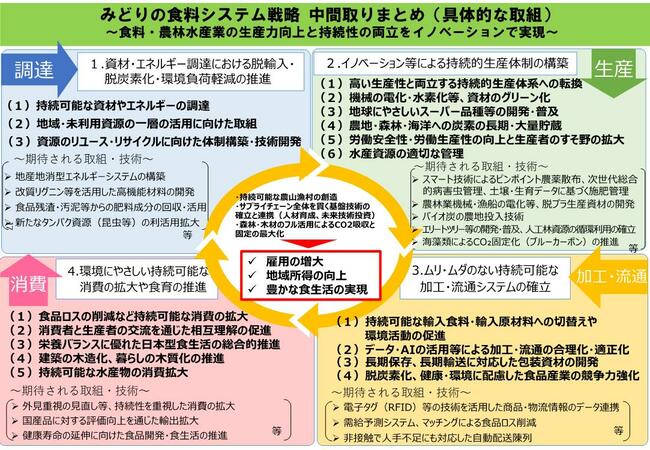

有機農業、農薬と、私がふだんから取材を重ねている分野を中心にみどりの戦略案の問題点を解説してきました。ほかの項目についてもどうも、表面的な記述が目立ち、本質的な解決策、具体策が提示されていません。そのことは、農水省が公表した戦略概要等のポンチ絵を見れば、一目瞭然です。威勢がよくもっともらしいワードが並んでいますが、実現の技術的根拠は示されず、空虚としか言いようがありません。