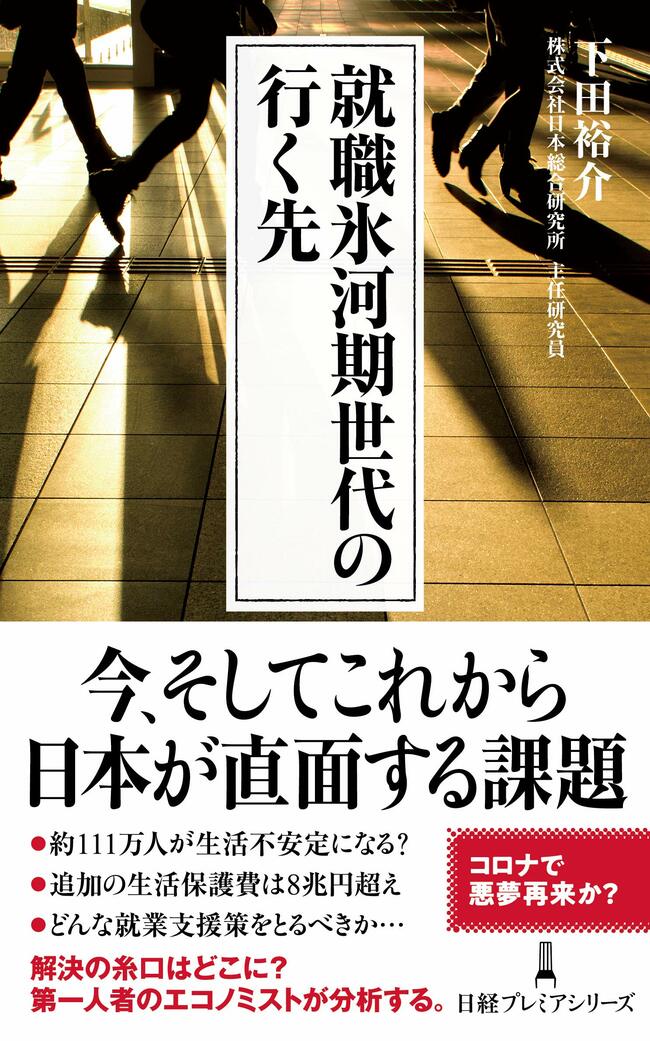

自身も氷河期世代出身(1979年生まれ)として「就職が上手く行かなかった人を身近に見てきた」という問題意識から、『就職氷河期世代の行く先』(日経プレミアシリーズ)を上梓した日本総合研究所主任研究員の下田裕介氏。これから氷河期世代(概ね 1993(平成5)年~2004(平成 16)年に学校卒業期を迎えた世代を指す)に求められる支援策について聞いた。

まず、『就職氷河期世代の行く先』の冒頭で触れられている、各種データが衝撃的だ。

総務省「国勢調査」(2015年)によると、41~44歳(氷河期世代のうちの人口ボリューム層である団塊ジュニア)の男性のうち、配偶者がいる人は237万人。一方で、未婚者は104万人。配偶者がいる人の4割強の数に上る。さらに、このうち6割強の66万人が親と同居しており、そのうち14万人が非就業者なのだ。

ここで問題になるのが、親の高齢化だ。団塊ジュニア世代の親世代である、団塊の世代(47~49年生まれ)が、来年から75歳、後期高齢者入りする。

そうすると、非就業者や非正規雇用が多い氷河期世代のなかに「親の介護が必要となった場合に生活が困窮するリスクが高い人=生活不安定者」が出てくる。下田さんの試算によると、氷河期世代全体で、111万人が生活不安定者に陥る可能性があるという。これは、このところの出生数(20年=84万人)よりも多い数だ。

そして、氷河期世代自身も高齢化していく。これについても、下田さんは「就職氷河期世代全体における将来的に高齢貧困に陥りかねない人を試算すると、およそ135万人にのぼる」としている。そして、これらの人々が生活保護を利用するようになって、平均寿命をまっとうすれば、「27兆円を超す生活保護費」が必要になるという。もはや、氷河期世代の問題は単なる「就職支援」にはとどまらない、広範囲な社会問題となっていることを本書では指摘している。

なぜ支援は遅れたのか?

すでに50代に突入している氷河期世代だが、これだけ時間があった中でどのような就労支援が行われてきたのかも気になるところだ。本書では、その点についても検証している。

90年代前半から就職氷河期は始まっていたが、政府による最初の支援策は2003年にまとめられた「若者自立・挑戦プラン」だ。支援が遅れた理由について下田さんは「当初は非正規に就くのは若者の自発的選択であるという自己責任論としてとらえられていた」と話す。

これ以降、支援策が実施されていくが、「実施はされど、効果は見られず」という状況が続いたという。というのも、「本当に支援を必要としている人と支援策の間に〝ズレ〟があったからだ」。

例えば「トライアル雇用助成金」(13年)は、一定期間試行的に雇用する事業主に助成金を支給するというものだが、利用者の多くは未経験の職を希望する人向けの「転職支援」の色彩が濃く、氷河期世代として想定される「2年以内に2回以上の転職・離職をしている」「離職期間が1年以上」の利用者は1割未満だった。

本当に必要な支援策とは?

安倍政権下の19年にまとめられた「氷河期世代支援プログラム」については「『ひきこもり』の問題にも取り組むなど、これまでの支援策よりも踏み込んだ内容で評価できる。ただし、ポイントとなるのは、(被支援者に対する)細かいセグメント別け」だという。

「非正規で長年働いてきてスキルのある人」「最初の挫折がきっかけとなって引きこもってしまった人」など、学校を卒業してから20~30年が経過しており、たどってきた歩みはそれぞれ異なるからだ。

もう一つ、下田さんが強調するのは「氷河期世代に限らず、学生時代に必要な能力や意識を十分に磨けず、就職に失敗したらはい上がれない構造を変えること」だ。参考として英国で実施されている「学位レベルのアプレンティスシップ(DA)」と呼ばれる、職業訓練の仕組みを挙げる。

「企業で見習いとしてフルタイムで働きながら、大学でも学び、学位を取得する。プログラム内容を大学と企業が共同で開発するのでより実践的なスキルを身に付けることができる」というものだ。大学、企業が人材育成を行い、就業を後押しする仕組みは、日本にとっても参考になる事例だ。