第二次世界大戦後のおよそ40年間、「派遣労働者」は合法的な存在ではなかった。手配師が上前をはねるような封建的慣行を連合国軍最高司令官総司令部(GHQ)が問題視したため、職業安定法で労働者供給事業が禁止されたからだ(例外的に労働組合の派遣事業は認められた)。労働者を派遣するビジネスは人身売買的な「人入れ稼業」とみなされたのだった。

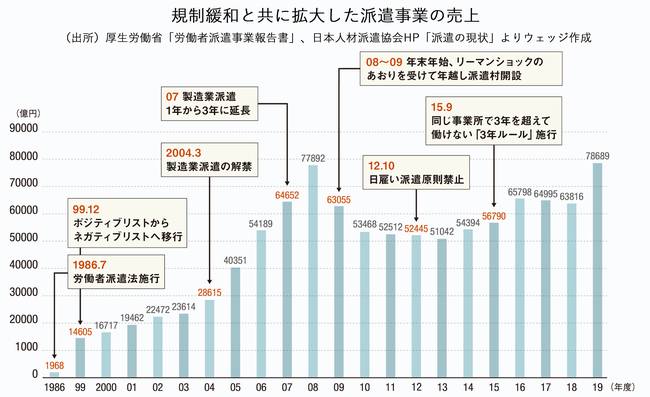

労働者派遣法(以下、派遣法)が1986年7月に施行され、はじめて労働者派遣事業は合法となった。ただし、派遣労働は「原則禁止」のまま、同法が規定する特定業務─―施行当初はソフトウエア開発、通訳など13業務─―でのみ認められた。派遣可能な業務を列挙するやり方は「ポジティブリスト方式」と呼ばれる。

その後、10年ほどで26業務に増えるけれども、「原則禁止」の姿勢を政府が崩さなかったのは、なによりも労働者保護のためである。労働契約を結んだ会社ではなく、その会社と派遣契約を交わした企業で働くという、特異な働き方に配慮した措置だった。

ところが、90年代後半に金融危機が深まり、企業の生き残り競争が激化すると状況は一変する。99年の派遣法改正で「原則禁止」は放棄され、派遣法が禁じる特定業務以外は派遣が「原則自由」となった。

「ポジティブリスト方式」から「ネガティブリスト方式」への大転換は、労働行政のターニングポイントとなった。「派遣切り」が社会問題化し、非正規労働問題の象徴となるからばかりではない。企業が派遣労働者を主要な戦力として受け入れたことで、日本型雇用システムそのものが変質するからである。

本稿では、「派遣労働の自由化」の意味を改めて問うため、ひとりの人物に焦点を当ててみたい。「派遣法の生みの親」として知られた高梨昌(1927年~2011年)である。