米アカデミー賞作品『ザ・コーヴ』(入り江の意味)が批判的に描き、世界中から活動家が集まるようになった和歌山県太地町の反イルカ漁キャンペーンの実態が近年、大きく様変わりしている。イルカは「知的で人懐っこく可愛らしい」動物だからこそ、特別に保護すべきだと主張していたタイプの者たちが消え、数や可愛さに関係なく、全ての動物の命を救おうとする「動物の権利」(アニマルライツ)を訴える者たちが現場に集結するようになっている。

そして、主流は外国人ではなく、日本人の活動家たちだ。欧米で盛んに行われているアニマルライツ運動が、世界的にも注目が集まりやすい太地町を「グラウンドゼロ(爆心地)」にして、活発化している。

ビーガンがイルカ保護の活動へ

『ザ・コーヴ』は2010年に米アカデミー賞長編ドキュメンタリー賞を受賞した。以来、和歌山県太地町のイルカ漁の漁期には、反捕鯨団体「シー・シェパード」のメンバーら欧米やオセアニア諸国などからの活動家が集まり、漁師に対する悪質なストーカー行為や違法行為も厭わないキャンペーンが行われるようになった。

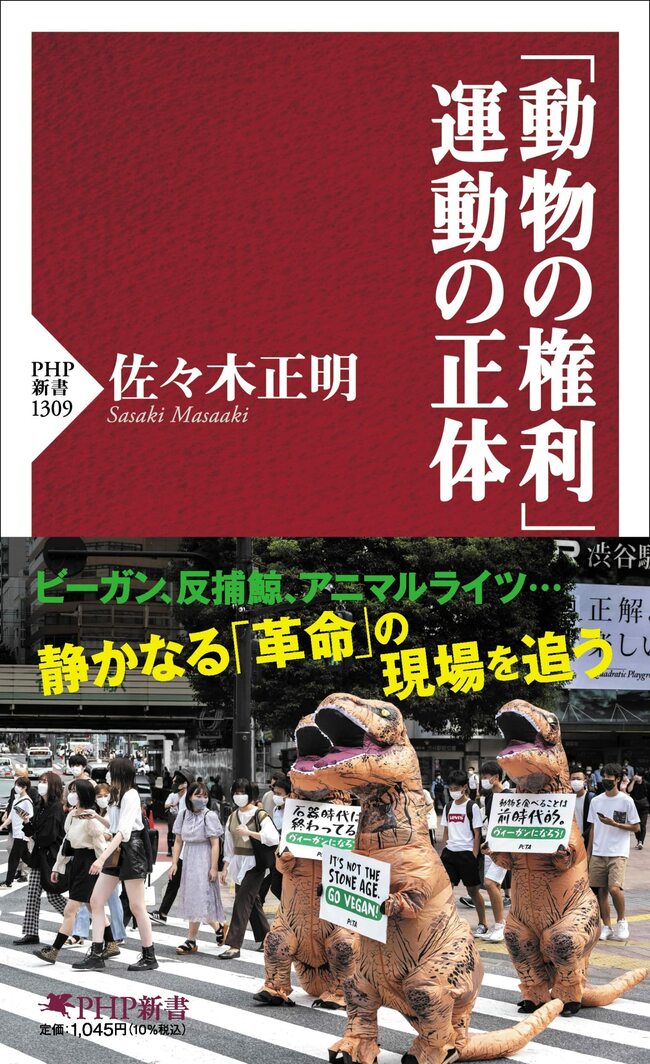

筆者は10年以来、太地町の現場を継続的に訪れて、国内外の活動家や漁師、関係者に取材し、この12年間の実態について、5月刊行の「『動物の権利』運動の正体」(PHP新書)にまとめた。その中で「動物の権利」とコインの裏表である「ビーガニズム」に焦点を当てた。

ビーガニズムとは「完全菜食主義」とも訳されるが、より詳細に説明するなら「動物搾取の産物を可能な限り一掃しようとする考え方で、具体的には、肉・乳・卵・蜂蜜などを避け、衣では絹・革・毛皮・羊毛などを避け、さらには動物実験を経た化粧品を避け、こうした動物搾取を推進する企業や研究に反対する社会運動」(「ビーガンという生き方」緑風出版)である。

太地町の現場には近年、ビーガンであり、「動物の権利」が社会に定着するように願うがゆえ、イルカを絶対に殺してはならないとする活動家が集まるようになっている。