所得を上げるもっと良い方法

子育て世帯の所得を上げるために税金を使うより、もっと良い方法がある。雇用環境を良くすることだ。

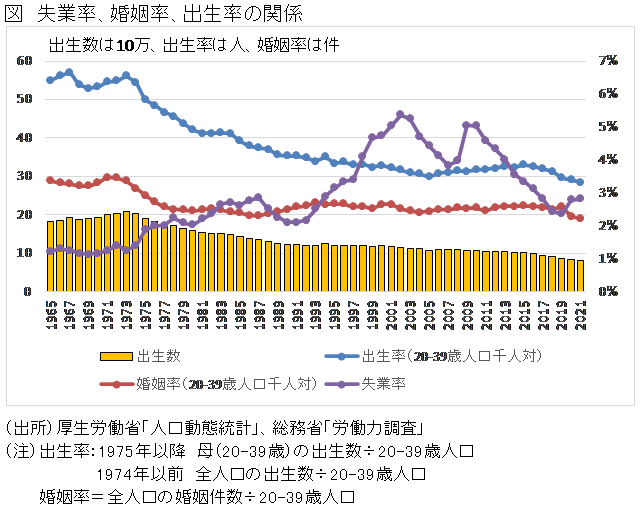

図は20~39歳人口の失業率、婚姻率、出生率を示したものである。婚姻率と出生率が同じように動くことは良く知られた事実で、この図でも同じような動きをしている。出生率(20~39歳人口千対。以下、出生率)は、トレンドとして低下していたが、2005年からコロナ前まで、失業率の低下とともに出生率がほぼ上昇していた。

ただし、出生数(全人口ベース。以下、出生数)で見ると、図の棒グラフのように減少傾向が続いている。同じ出生率でも当該世代の人数が多ければ出生数は増加するし、少なければ減少する。

1947~49年生まれの団塊世代の子供(団塊ジュニア)の世代が95~2000年、あるいは婚姻年齢の上昇を考慮して2000~05年に婚姻年齢に達したので、このころに出生率の反転があれば、出生数が増加したはずである。ところが、出生数の増加はなかった。

これは、1995年頃から2005年頃までと08年のリーマン・ショック後の数年間の、いわゆる就職氷河期によって若者が安定的な職に就けず、結婚することや子供を持つことをためらったからに違いない(就職氷河期については、玄田有史他「就職氷河期世代の経済・社会への影響と対策に関する研究委員会報告書」連合総合生活開発研究所、2016年11月、による)。

ところが、13年の異次元緩和の導入以来、20年のコロナショックまで、失業率は順調に低下していた。すなわち、異次元緩和をもっと早く導入していれば、団塊ジュニアの世代が就職氷河期にぶつかることもなく、1995年頃から出生数の増大が見られたと筆者は思う。

前日本銀行総裁の白川方明氏も、「日本の多くの大企業は……金融危機による大きな需要ショックに対し、新卒採用の削減や非正規雇用の増加でまず対応した。いわゆる「就職氷河期」であり、若年層が雇用調整のあおりを受けた。この時期に就職期を迎えた大学卒業生は、いわゆる第二次ベビーブーム世代であるが、若い時に十分なスキルを蓄積することが難しかったため、所得水準の低下による非婚率の上昇と、その結果としての出生数の減少など、社会的な問題へと広がり、後々まで影響を及ぼすことになった」(『中央銀行』112頁、東洋経済新報社、2018年)と書いている。

また、働き方改革は、人手不足の時でこそ効果が拡大する。企業が、女性が子育てしやすい環境を作っても人が欲しいと思う環境になるからだ。

異次元の子育て支援が何を示すか分からないが、異次元の金融緩和との2頭立てで行った方が効果が高くなるはずだ。

特集はWedge Online Premiumにてご購入することができます。