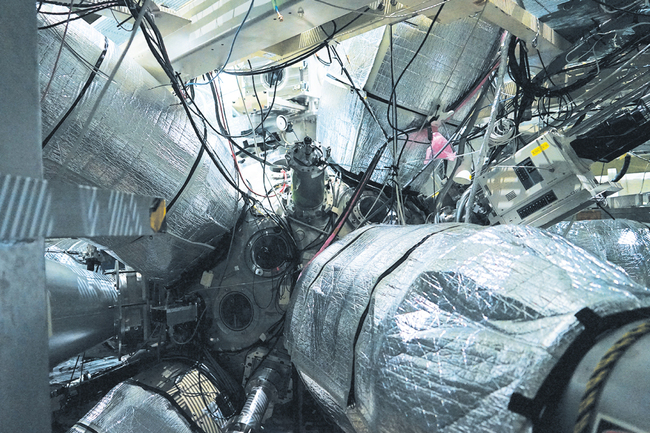

磁場方式での核融合に必要な重要部材の開発などを手掛ける京都大学発のスタートアップ、京都フュージョニアリング(東京都千代田区)はマイクロ波でプラズマを加熱し核融合反応を促す「ジャイロトロン」などを開発する。同社の中原大輔経営企画部長は「仕組みは電子レンジで物を温めるのと同じ。その超強力版のイメージだ。この分野は日本の技術が世界トップ水準」だと話す。

道半ばの核融合技術

日本の優位性を生かせ

レーザー方式では昨年12月、ブレークスルーが起きた。米ローレンス・リバモア国立研究所が、投入した分の約1.5倍のエネルギーを取り出す「純増」に成功。磁場方式を含めても成功例がなかった核融合の「点火」という現象に世界で初めてこぎつけた。

米エネルギー省のグランホルム長官は記者会見で「米国は核融合エネルギーで電力が供給される未来に向け、次の10年で核融合商業炉を実現する」と踏み込んだ。だが、米国のこのビジョンも、相当に〝野心的〟であることには留意が必要だ。実用化・商業化に向けた課題はなお山積する。

例えば、今回の数値には投入したエネルギー(レーザー光)自体を生成するのに必要だったエネルギー量が考慮されていない。実験の全てのプロセスから計算すると、400メガジュール(MJ)のエネルギーに対して得られたのは3.15MJ。約0.8%に過ぎないのである。

また、商用化には1秒間に10回以上の頻度でレーザー照射を繰り返す必要がある。だが、巨大で発熱量が多いため、次の照射が可能になるまでの冷却に時間がかかり、現時点では1日に数回しか照射できない。今後は精度の高いレーザーを高効率・高頻度で実現する技術が要る。

「世界的にもユニークな形で進められてきた日本に勝機がある」。こう語るのは、レーザー核融合の研究を行う大阪大学発のスタートアップEX-Fusion(大阪府吹田市)の松尾一輝社長だ。「海外では国の研究機関が主導するのが一般的だが、日本は大阪大学レーザー科学研究所を中心とした大学間の共同研究や民間企業との『産学連携』が強み」と強調する。

同所は、学術界で長く研究されてきた成果に産業界で得た知見を生かして開発した日本独自の「高速点火」という高効率なレーザーや、電力の利用効率や照射頻度を大幅に改善する半導体レーザーの開発を先導してきた。今、日本の技術が世界から注目されているという。

レーザー核融合の技術は汎用性にも期待がかかる。兒玉了祐所長は「最終的な目標は核融合発電の達成だが、レーザー技術はその過程で医療領域や宇宙開発領域など、さまざまな産業への応用が期待できる」と語る。松尾社長も「核融合発電の実現はまだ数十年先になるだろう。それでも、人生を賭けて新たな光産業を創出し人類の飛躍に貢献したい」と力を込めた。

千里の道も一歩から。産官学の有機的な連携と世界に誇る技術力を軸に日本は〝ゲームチェンジ〟を起こせるか。今後の趨勢に注目だ。