石油相場が高騰でもすれば、30年とは言わず、来年にでも1000億ドル突破は可能かもしれない。ただ、それが両国によるバランスのとれた経済関係の発展を意味するかと言えば、答えは否であろう。

買い叩くインドへロシアの対策

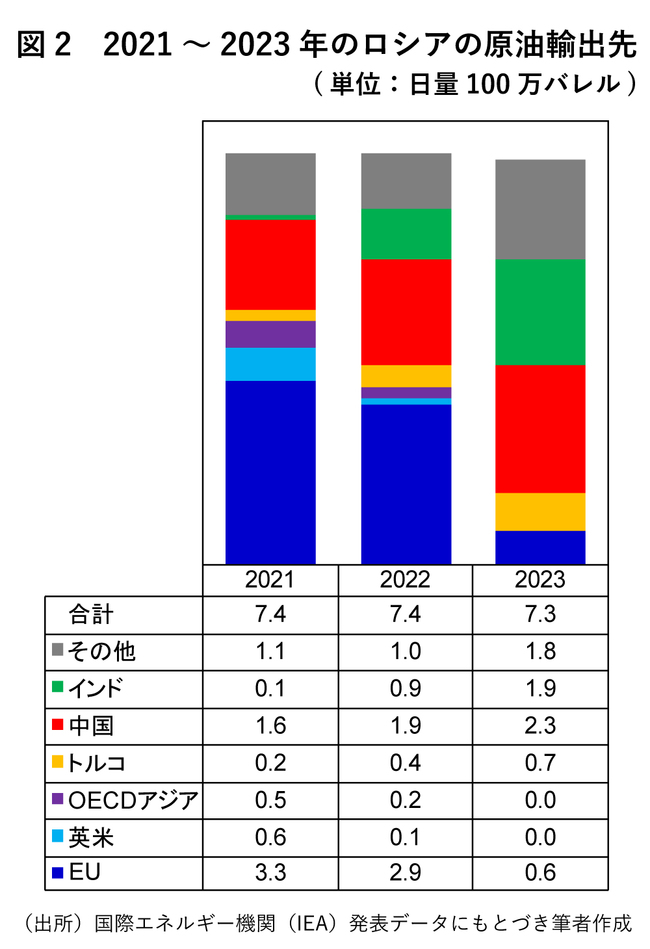

ロシアの側から見ると、先進諸国が軒並みロシアからの石油輸入を手控える中で、インドが購入に名乗りを上げてくれたからこそ、石油輸出量を維持することができた。図2から、確かに中国やトルコの輸入拡大も大きいものの、従来ロシア原油の目立った購入実績のなかったインドが大量輸入を始めたことこそ、輸出量維持の鍵だったことが見て取れる。これがなければ、ロシアの戦費調達をめぐる状況も、まったく違っていたはずだ。

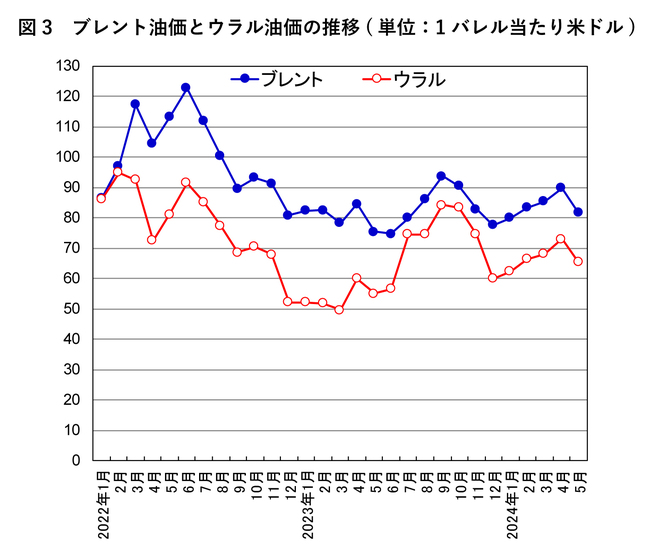

インドがロシアの石油を旺盛に輸入するようになったのは、ロシアのウラル原油が、国際価格に比べてかなり割安になったからである。図3に見るとおり、もともとウラル原油は、欧州の原油価格指標であるブレントとほぼ同水準で推移していたが、22年2月のウクライナ侵攻開始後しばらくは、ウラルがブレントよりも1バレル当たり20~30ドルも安い状態が続いた。22年12月5日に主要7カ国(G7)が1バレル60ドルの価格上限制を導入したことが決定打になり、ウラル原油のバーゲン状態が定着するかと思われた。

ただ、ロシアもさるもので、中古タンカーをかき集め、自前の「影の船団」を組織、保険もロシア国営のインゴスストラフ社が提供するようになった。これにより、23年半ばには、ブレントとウラルのスプレッドは大幅に縮小し、ウラルの相場はG7の設定した上限の60ドルを上回って推移し始めた。

再び潮目が変わったのは23年10月のことで、米国による影の船団への制裁が外国人も対象とする二次制裁へと発展し、二次制裁の対象となる外国企業はその後拡大していった。その結果、ブレントとウラルのスプレッドは23年暮れから若干拡大に転じ、24年に入ってからは1バレル当たり17ドル前後の価格差で推移している。