生活保護の申請件数は2024年度に約26万件となり、この12年間で最多となった。25年3月時点で生活保護を受給している世帯は165万世帯に上るが、その半数以上を占める91万世帯が高齢者世帯(うち高齢単身世帯は85万世帯)である。

生活に苦しむ高齢者を生活保護という仕組みが支えている状況を、疑問視する人はあまりいないかもしれない。確かに、生活保護法第1条を読むと、生活保護は憲法第25条に基づき、「国が生活に困窮するすべての国民に対し、その困窮の程度に応じ、必要な保護を行い、その最低限度の生活を保障する」ことを目指している。高齢者は、現役層より生活に困るリスクが高いため、生活保護で支援するケースが多くなるのは当然だとも思える。

ところが、この条文はそれに続けて「その自立を助長することを目的とする」とも謳っている。「助長」という言葉は、ここではおおよそ支援といった意味である。つまり、生活保護は本来、何らかの理由で最低限度の生活を維持できなくなった際に一時的な支援によって、できるだけ早期に元の生活に戻ることを促す〝トランポリン〟のような制度である。

だが、そもそも高齢層は現役層と比較して自立が困難なことも多い。にもかかわらず、高齢層が主要な対象となっている昨今の状況は、制度として無理なところがないか。

実際、他の先進国では、高齢層の所得保障は高齢層向けの別の制度で行い、生活保護の対象からは外すケースもある。生活保護は、(基本的には自立可能な)現役層を支援の対象と暗黙裡に想定している。

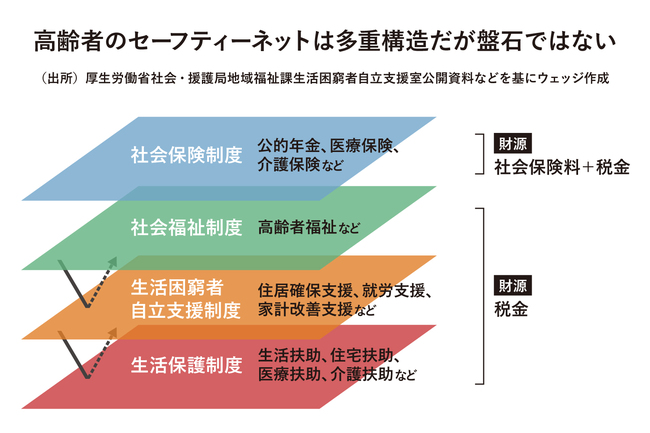

上図が示すように、日本の高齢者を対象とする社会保障(セーフティーネット)は社会保険制度と社会扶助制度によって構成されている。だが、上層のネットからこぼれ落ちてしまった高齢者世帯が10年代に入って以降、大幅に上昇し、生活保護は制度本来の姿から乖離した高齢層の所得保障のための仕組みという色彩を強めてしまった。

この点はこれまで大きな問題として意識されてこなかった。それは生活保護の受給者数そのものが、総人口から見ればかなり限定的だったからである。