「要するにわれわれ、ロボットになることを目指しているわけです。ところが、本物のロボットは同じ材質、同じサイズのものを大量に溶接する現場でしか使えない。うちみたいにほとんどが1点もので、しかも精密さが要求される現場は、ロボットには不向きなんです」

ロボットのように正確な反復繰り返し作業を目標としながら、しかし、ロボットには扱えない難物をこなす。けっこう、しんどそうだ。

「特に航空・宇宙関連は繊細さを求められるので、プレッシャーがきつい。うまくできればうれしいですが」

夢やロマンとはいかないようだ。

榊原さんは高校時代、硬式テニスの選手としてインターハイに出場している。その輝かしい経歴は、いまの仕事につながっているだろうか。

「たしかに、感覚的な部分やセンスが大きいという意味では、スポーツに近い面もあります。でも、溶接は地味だし、工場の中は暑いし寒いし、長時間集中しなくてはいけないから体力も消耗します。いまの20代の若者たちがやりたいって言うかといったら、どうですかね」

そう言われると、ものづくりの面白さなんて、安易に口にできない。

「できれば、体よりも頭を使う方に回りたいというのが、世の中の本音じゃないですか?」

では、榊原さんの仕事は、社会的な価値が低いのだろうか?

「僕らが何とかする」

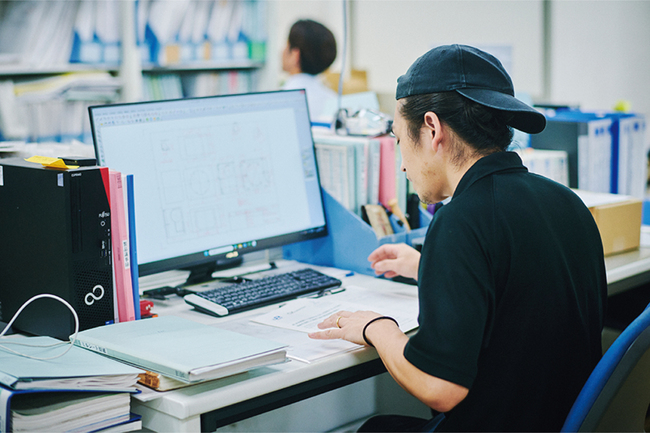

技術を支える若手職人たちだ

加藤社長によれば、現代の大企業は実際にものを作らなくなりつつあるという。下請けに図面と仕様書を渡して、コストと納期の管理をするだけ。かつては、大企業の社員の中に作り方を教えてくれる〝先生〟が存在したが、いまやリアルなものづくりのノウハウは、むしろ下請けの方に蓄積している。榊原さんが言う。

「たとえば、図面を見ると直径10センチの筒の中に直径10センチの部品を入れろと書いてあるわけです。そりゃパソコン上ではピッタリ重なるでしょうが、現実的には入るわけがない」

どうするのか。

「僕らが何とかするってことです」

どんなにむちゃな要求にも、なんとかして応えてしまう。そこに町工場の意地があり、プライドがあり、そして、一抹の悲哀がある。

養老孟司は身体感覚より脳で考えたことが優先される社会を「脳化社会」と名づけた。脳化社会に生きる人間は「ああすれば、こうなる」と考える。しかし、リアルなものづくりの現場は、必ずしも「ああしても、こうならない」。つくりびとたちの経験と勘による改変、微調整、作業の工夫、あくなき探究心によって、ようやく現物は出来上がるのだ。

では、彼らは十分に報われているだろうか?

「僕らの仕事は歯医者に似ていますよね。知識もいるけれど手も動かす。将来、歯医者になるか溶接工になるかという時代が来たら、若い子の憧れの職業になるかもしれませんよ」

もしも、さらに脳化が進めば溶接工の希少性は高まるだろうが、それを社会的なステイタス向上につなげるには、社会が脳化をやめる必要がある。パラドックスは、簡単には解けない。